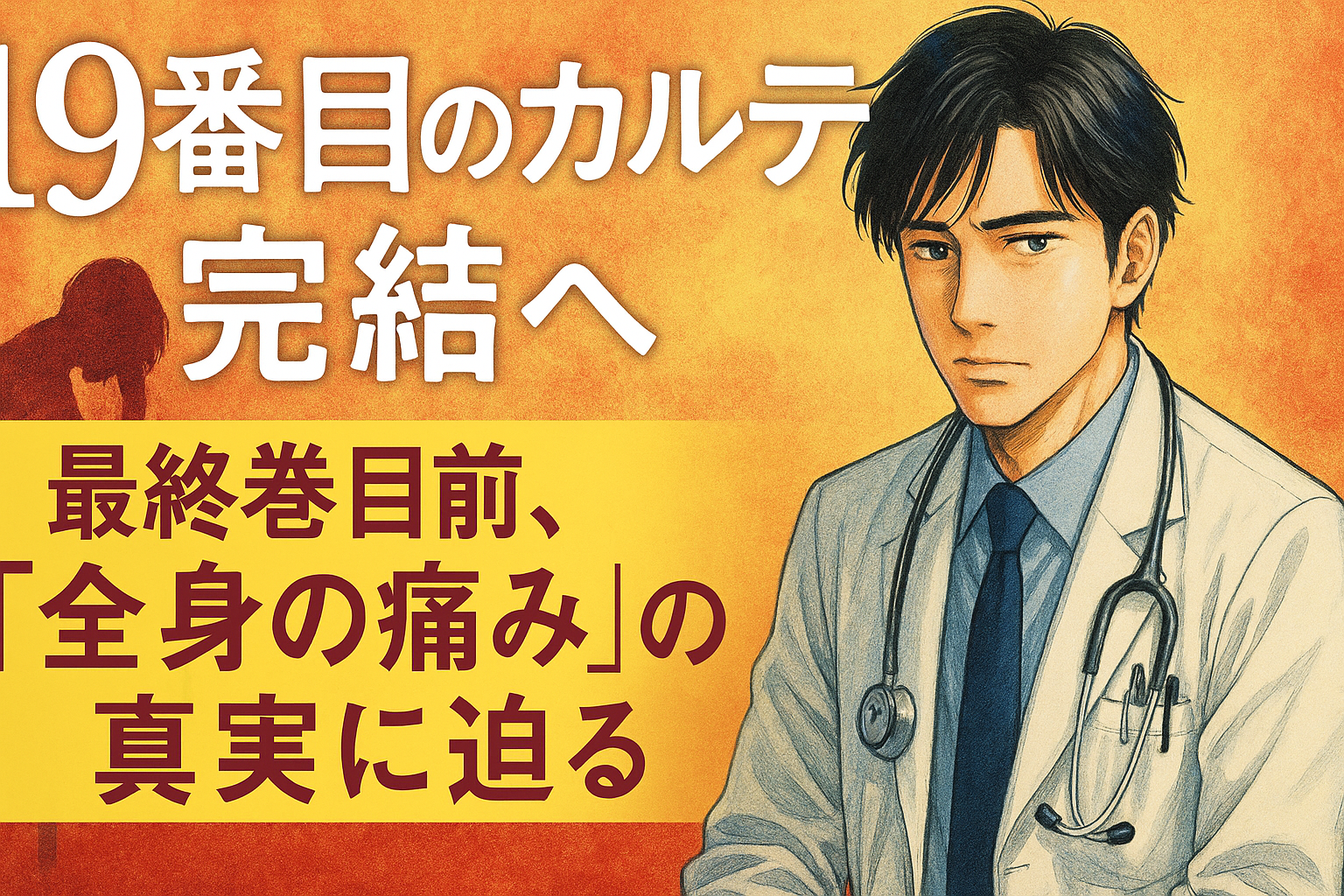

「痛みの正体は、身体だけじゃなかった──」。

病院を訪れる患者の中には、どこがどう痛いのか自分でもわからない人がいる。検査結果は異常なし。だけど、本人は確かに「苦しい」と訴えている。

『19番目のカルテ 徳重晃の問診』は、そんな「診断のつかない痛み」に向き合う総合診療医・徳重晃の物語です。

2025年6月に発売予定の第11巻で、物語は完結へと向かいます。

今この記事を開いているあなたもきっと、「あの患者の“全身の痛み”はどうなるの?」と気になっているひとりではないでしょうか。

この記事では、最終巻目前の見どころや、作品全体に通底するテーマ「全身の痛み」の真実について深掘りしていきます。

単なるあらすじ紹介ではなく、読後に“自分の痛み”とも向き合いたくなるような読解を目指します。

『19番目のカルテ』とは?

総合診療医という“名もなきヒーロー”

『19番目のカルテ 徳重晃の問診』は、富士屋カツヒト(作画)と川下剛史(原作)による医療漫画。

舞台は架空の医療機関「信濃医科大学附属病院」。

ここで働く総合診療科医・徳重晃(とくしげ・あきら)を中心に、診断が困難な患者たちと向き合う日々が描かれます。

総合診療医とは、症状がはっきりしない、どこにかかればいいのか分からない――そんな“困った患者”たちを受け入れる、いわば医療現場の“なんでも屋”。

でも、彼らの仕事は決して雑用ではありません。複雑に絡み合った身体・心理・社会的要因を、ひとつずつほどいていく。

その姿はまるで、名もなきヒーローのようです。

徳重と滝野、ふたりの視点が導く“診断の物語”

物語は、医学生から研修医へと成長する滝野蓮(たきの・れん)の視点でも進行します。

完璧に見える徳重と、失敗ばかりの滝野。だけど、ふたりが交差するとき、“患者を救う答え”が見えてくる。

ひとつの症状に、ひとつの病名を当てはめるだけでは終わらない。

この作品が描いているのは、医師としての視点だけでなく、「人を理解するとは何か」という問いなのです。

「全身の痛み」の正体とは何か

単なる症状ではなく、生き方そのものに関わる

「全身が痛い」と言われても、どこを調べても異常がない。

それは“演技”でも“気のせい”でもなく、本当に痛みを抱えている人が存在するということ。

『19番目のカルテ』では、この“全身の痛み”が大きなテーマとして描かれます。

痛みの原因が筋肉なのか、神経なのか、心なのか。

そしてそれが、家庭環境や労働環境、社会的ストレスとどう結びついているのか。

この作品は、そんな複雑な「背景」にも医師の視線を向けるのです。

心理的・社会的背景に焦点を当てる診療スタイル

徳重の診療は、単に医学知識を振りかざすものではありません。

患者の言葉を遮らず、沈黙の中にある「語られなかったこと」に耳を澄ませる。

ときに話を聞くだけで終わる診療もある。それでも、患者が「わかってくれる人がいた」と思えることが治療の第一歩になる。

「全身の痛み」は、現代社会において孤独や無理解によって悪化していく“心の病”でもあります。

この作品が描く医療とは、“症状”だけでなく“生きづらさ”にも寄り添うことなのです。

第10巻までのあらすじと伏線回収

印象的なエピソード:全身の痛みに苦しむ患者

物語の中盤で登場する、ある患者。

彼女は「身体が全部痛い」と訴えながらも、どの診療科でも“異常なし”と返され、病院をたらい回しにされてきました。

徳重は、身体だけでなく、彼女の生活や過去の出来事にも目を向けていきます。

その中で明らかになったのは、身体的要因では説明のつかない、「生きることそのもの」に根差した痛み。

このエピソードは、作品のテーマ「医療とは何か」を象徴する回として、多くの読者に衝撃を与えました。

“未診断”が描く現代社会のリアル

『19番目のカルテ』に登場する患者の多くは、何らかの形で「未診断」の状態に置かれています。

医学的な知識だけでは届かない場所。社会的な立場、経済的な背景、精神的なトラウマ──そうしたものが、診断の影に潜んでいる。

そして、医師である徳重自身もまた、「すべてを診断できるわけじゃない」と葛藤し続けています。

だからこそこの作品は、医療の“万能感”ではなく、“限界と向き合う姿勢”を描く。

それが、読者の心を静かに揺らすのです。

最終巻(第11巻)で期待される展開

徳重の過去と“第19のカルテ”の意味

『19番目のカルテ』というタイトルに込められた意味は、未だ明確には語られていません。

19という数字の意味は? そして“19番目”の患者とは、いったい誰なのか?

物語の最終盤では、徳重自身の過去や、医師としての原点に迫る展開が予想されます。

「診断」とは、病名をつけることではない。

その人が「なぜ、いまここにいるのか」を知ること──

そう語る徳重が、最後に向き合う“カルテ”には、どんな思いが綴られているのでしょうか。

滝野の成長、そして医師としての決断

物語当初は、空回りばかりだった研修医・滝野。

でも、彼の“まっすぐすぎる眼差し”が、徳重の診療に風を吹き込み、患者の心に届いていく場面は数多くありました。

最終巻では、そんな滝野がひとりの医師として、どんな選択をするのかにも注目が集まります。

誰かを救うことは、同時に“自分を選びなおすこと”でもある。

その答えを、滝野はどんな言葉で届けてくれるのでしょうか。

『19番目のカルテ』が残すもの

「診る」とは、何を見ているのか

この作品を読み終えたとき、きっとあなたは“医療”の定義を問い直しているはず。

検査や投薬だけでは届かない場所。患者の「生活」や「背景」まで視野に入れる総合診療医たちの姿は、

「診る」という行為が、どれほど奥深く、そして繊細なものかを教えてくれます。

徳重が繰り返す「その痛み、本当に“身体”だけの問題ですか?」という問い。

それは読者にとっても、“他人を見る目”を変えるきっかけになるかもしれません。

医療を越えて、人の“痛み”を描いた作品として

『19番目のカルテ』は、医療の現場を描いていながら、その本質は“人間”の物語です。

誰にも言えなかった痛み。見逃されてきた違和感。

そのすべてを丁寧にすくい上げようとする徳重の姿勢は、読者に“わかってもらえること”の価値を伝えてくれます。

もしあなたが、誰かの痛みに無関心だった過去があるなら。

もしあなたが、自分の痛みに言葉が見つからなかったなら。

この漫画はきっと、そんな“あなたのカルテ”にも触れてくれる一冊になるはずです。

まとめ|完結目前、読むべき理由

『19番目のカルテ』は、単なる医療漫画の枠を超えた、“痛み”と“共感”の物語です。

診断の難しい症例に挑むというスリリングな展開の中に、

「人間をどう見るか」「何をもって救いとするか」という深いテーマが込められています。

2025年6月に予定されている第11巻の発売で、ついに完結へ向かうこの作品。

未回収の伏線や、徳重と滝野それぞれの“答え”が描かれるその瞬間を、ぜひあなた自身の目で確かめてほしい。

読むことは、誰かの痛みに寄り添うこと。

そして、もしかしたら自分自身の「診断書」を、そっと手に入れることかもしれません。

コメント