朝ドラ『ばけばけ』。

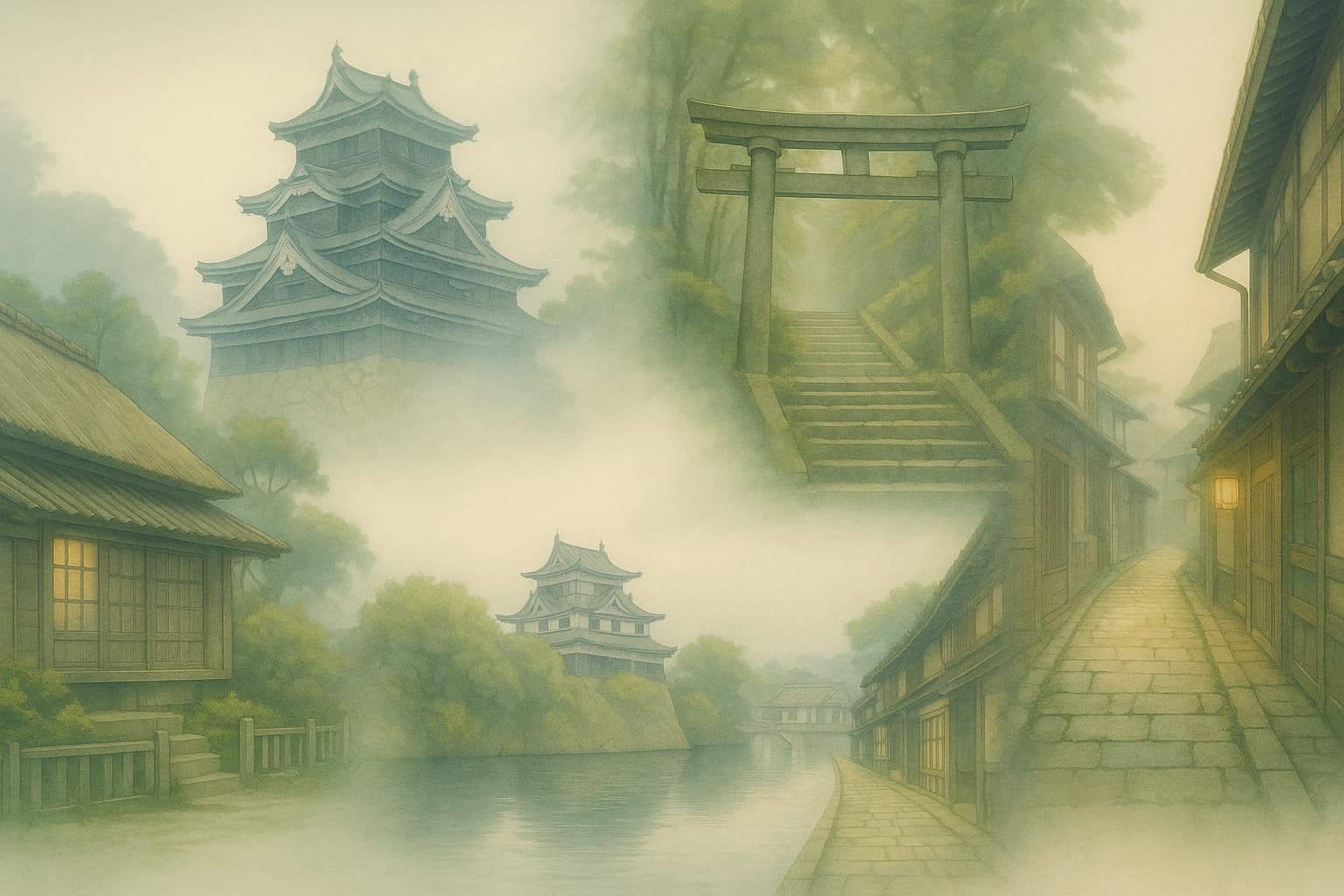

異国から来た作家・小泉八雲と、日本の女性・セツ。

ふたりが出会い、生き方を交差させていく物語は、日本各地の“記憶の風景”に包まれながら進んでいきます。

この記事では、熊本・松江・滋賀・京都に広がるロケ地を、

ただの観光情報ではなく、物語と心がつながる「舞台」としてご紹介します。

「あのシーンの場所に行ってみたい」

「どうしてこの土地が選ばれたの?」

そんな想いを持つあなたへ——。

では、一緒に“ふたりが歩いた町”を、静かに辿っていきましょう。

熊本|“異国の教師”だった八雲が見つけた静けさ

明治24年、ひとりの外国人教師が熊本の地に降り立ちました。

それが、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)。

彼が最初に「日本で生きていく」覚悟を持った土地こそ、この熊本でした。

異文化に戸惑いながらも、日本の風土や人々に静かに心を寄せていく——

熊本は、八雲の“まなざしの原点”とも言える場所です。

ドラマ『ばけばけ』では、この地での経験が、彼の内面を描く重要な舞台として息づいています。

- 小泉八雲熊本旧居:八雲が最初に暮らした住まい。高めの書斎机が、彼の内向的な感性を象徴しています。

- 小峰墓地「鼻かけ地蔵」:八雲が散策した丘の上の墓地。作品『石仏』の着想を得たとされる静謐な場所です。

- 三角西港「浦島屋」:紀行文『夏の日の夢』に登場する異国情緒ある港町。八雲の“外から見る日本”の視点が色濃く残ります。

- 八橋海岸 記念碑:八雲とセツが共に歩んだ記憶を刻む場所。ドラマでも“ふたりの未来”を象徴する海辺として描かれる可能性があります。

もし、あなたが“言葉にならない孤独”に触れたことがあるなら、

この熊本のロケ地には、きっと何かが響くはずです。

1891年の今日、6月22日。

ハーンはセツとともに、北堀町の武家屋敷へ転居しました。

熊本へ赴くまでの約5か月間を過ごしたこの家が、現在の小泉八雲旧居です。

庭のある武家屋敷に住みたい、そんな八雲の願いが叶った住まいでした。#今日の小泉八雲旧居#lafcadiohearn#小泉セツ pic.twitter.com/vEt1XLFyEj— 小泉八雲記念館 (@hearnmuseum) June 22, 2025

松江|“魂のふるさと”となった場所

小泉八雲が「日本のなかで、もっとも心が安らぐ」と語った町、それが松江です。

セツと出会い、共に暮らし、日々の営みのなかで彼の“日本人としての心”が育まれていった場所。

『ばけばけ』では、物語全体の約7割がこの松江で撮影されました。

- 八重垣神社:鏡の池で縁占いをする名所。若き日のセツ(松野トキ)が登場する重要なロケ地です。

- 城山稲荷神社:5月に行われたロケ報告会の舞台。赤い鳥居が並ぶ風景は、内面の祈りと重なるような情感を宿します。

- 松江城周辺・堀川・松江大橋:八雲が最初に暮らした旅館跡や、二人の“日常”が描かれる情緒あふれる街並み。

松江の風景には、“言葉では伝えきれないぬくもり”が流れています。

それは、セツの存在によって八雲が感じた、日本人の優しさそのものだったのかもしれません。

この町を歩くことは、ふたりの人生にそっと寄り添う旅。

松江が“魂のふるさと”と呼ばれる理由が、静かに胸に染みてくるはずです。

【八重垣神社】⛩️✨#出雲の日常

松江市にある八重垣神社へ😌

縁結びや夫婦円満のご利益があると知られてますよね👫

有名なのは鏡の池で紙を浮かべるやつですね✨

早く沈むと縁が近く、遅く沈むと縁が遠い。近くで沈むと身近な人、遠くで沈むと遠方の人とご縁があるみたいですよ❤️ pic.twitter.com/FJIHWf5fAY— いずくら(出雲で暮らす) (@izumodekurasu) July 9, 2025

こちらの記事もおすすめ

滋賀|時の重なりを感じる“祈りの風景”

松江や熊本のように「生活の場」ではなかったものの、

滋賀の地に流れる静けさは、まるで八雲とセツの心の奥にある“祈り”を映し出しているかのようです。

ドラマ『ばけばけ』では、物語の節目や回想シーンで、この滋賀の風景が使われています。

その選択には、単なるロケーション以上の意味が込められているように感じられます。

- 日吉大社「走井橋」:参道にかかる歴史ある石橋。ふたりが“過去と向き合う”場面で登場します。

- 安楽律院:苔むした石段が印象的な古刹。静謐な雰囲気のなか、歩みを重ねるふたりの姿が撮影されました。

滋賀のロケ地は、時間そのものが積もったような場所ばかり。

派手さはないけれど、深く、長く、心に残る風景です。

もしあなたが「人生のどこかで立ち止まった経験」があるのなら、

この滋賀の石段や橋は、そっとその記憶に寄り添ってくれるかもしれません。

日吉大社は紅葉が始まっていました。走井橋の曲がった木は松ではなく杉でした。 pic.twitter.com/Fi4XBIFQNl

— さうび (@mme_hardy000) November 8, 2015

京都|記憶を再現するスタジオの町

物語を紡ぐには、現実の町だけでは足りないときがあります。

京都・松竹撮影所では、八雲とセツの「家庭の時間」や「心の奥」を描く繊細なシーンが収録されました。

畳の匂い、障子越しの光、ふたりが言葉を交わす食卓──

それらはセットであっても、「ふたりの暮らし」が確かにあったと感じさせてくれる空間です。

- 松竹撮影所:2025年4月、ヒロインのクランクインもここから。

外の風景と内なる風景。その境界線を繋ぐ、静かな“再現の場”です。

私たちがドラマに惹かれるのは、物語のリアルさだけではなく、

そこに流れる「もし、ここで生きていたら」という共鳴感なのかもしれません。

京都のスタジオには、その感情を“形”にする力があります。

目には見えないけれど、たしかに存在するものを、そっと照らしてくれる場所です。

本日、立東舎より『京都撮影所案内』(高鳥都著)が刊行されました。

『必殺』や『鬼平』など時代劇を中心に数々の映画やドラマを送り出してきた「松竹撮影所」が写真満載で紹介されています。

関係者以外立入禁止の「聖域」を大公開!https://t.co/8c22U45yW2 pic.twitter.com/7USrugQvP6— 松竹シネマクラシックス【公式】 (@CINEMACLASSICSS) July 18, 2025

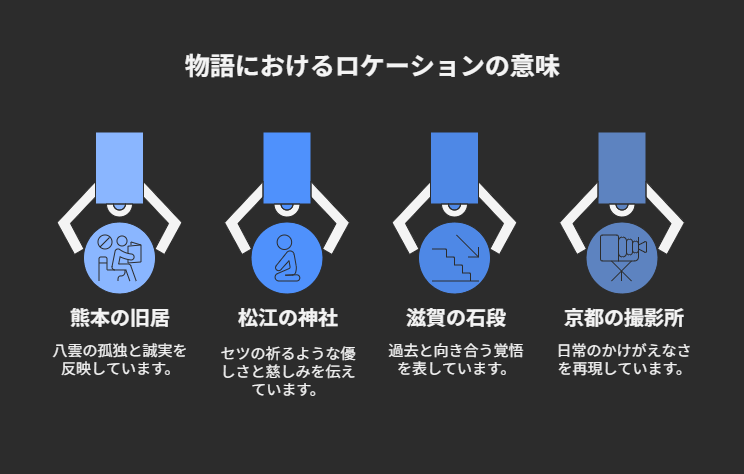

ロケ地が物語に与える意味とは

ロケ地は、ただの“撮影場所”ではありません。

それぞれの土地が持つ空気、風、音——

それらが、ドラマの“感情の質感”を静かに支えています。

たとえば、熊本の旧居の書斎には、八雲の“孤独と誠実”がにじみ、

松江の神社には、セツの“祈るような優しさ”が滲んでいます。

滋賀の石段は“過去と向き合う覚悟”を、

京都の撮影所は“日常のかけがえなさ”を再現してくれました。

だからこそ、私たちは画面を越えて「その場所に行ってみたい」と思うのかもしれません。

感情と場所が結びついたとき、物語は“ただのドラマ”を超えて、“自分自身の記憶”になっていくのです。

まとめ|“心の風景”を辿る旅へ

朝ドラ『ばけばけ』は、ふたりの人生だけでなく、

私たち自身の“心の記憶”にもそっと触れてくる物語です。

熊本で感じる静けさ。

松江で出会うぬくもり。

滋賀に流れる祈り。

京都で灯る生活の記憶。

そのどれもが、“誰かと心を通わせた日々”を思い出させてくれるかもしれません。

物語に心を動かされたなら、その余韻のままに、

ふたりが歩いた風景を、そっと辿ってみてください。

ロケ地を巡る旅は、きっと“ドラマの続き”ではなく、

あなた自身の物語のはじまりになるはずです。

コメント