「吉沢亮って、英語話せるの?」

そんな検索ワードに触れたとき、不意に胸がざわついた。

それは好奇心というよりも、きっと“希望”だったから。

言葉の壁にぶつかったとき、人は自分の無力さに気づく。

だけどそれでも、「伝えたい」と思う気持ちは、静かに扉を叩き続けるのだ。

2025年秋の朝ドラ『ばけばけ』。

吉沢亮が演じるのは、明治末期の北海道で、若者たちに“英語”を教える青年教師・錦織友一。

かつて「1ミリも英語がしゃべれなくて絶望した」と語った彼が、今、英語を“伝える手段”ではなく、“感情を生きる場所”として演じようとしている。

これは、俳優・吉沢亮が言語の向こう側に触れようとした、ひとつの静かな物語──。

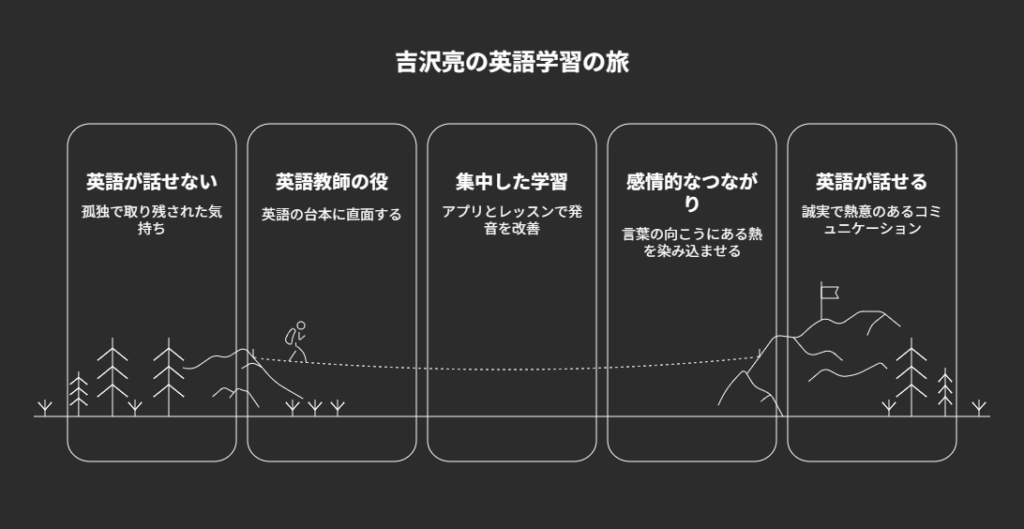

吉沢亮の英語力はゼロからのスタートだった

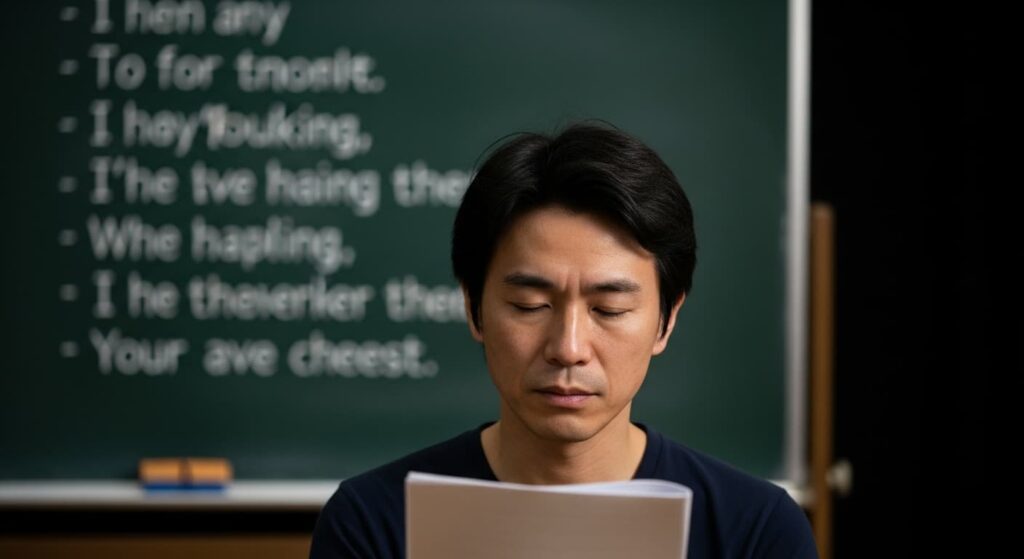

「まったく英語ができないんですよ」。

そう笑ったその言葉の裏にあるのは、たぶん──過去に味わった“取り残される”という孤独。

海外の映画祭で、誰とも交わせなかった言葉。

会話の輪に入れずに感じた、自分だけがそこに存在していないような時間。

「1ミリも英語しゃべれなくて、絶望した」。

それは、俳優としての技術ではなく、人としての“寂しさ”が滲んだ告白だった。

だからこそ、彼の「英語を話せるようになりたい」という想いは、ただのスキル習得ではなく、“誰かと心をつなぎたい”という、祈りのような感情だったのだと思う。

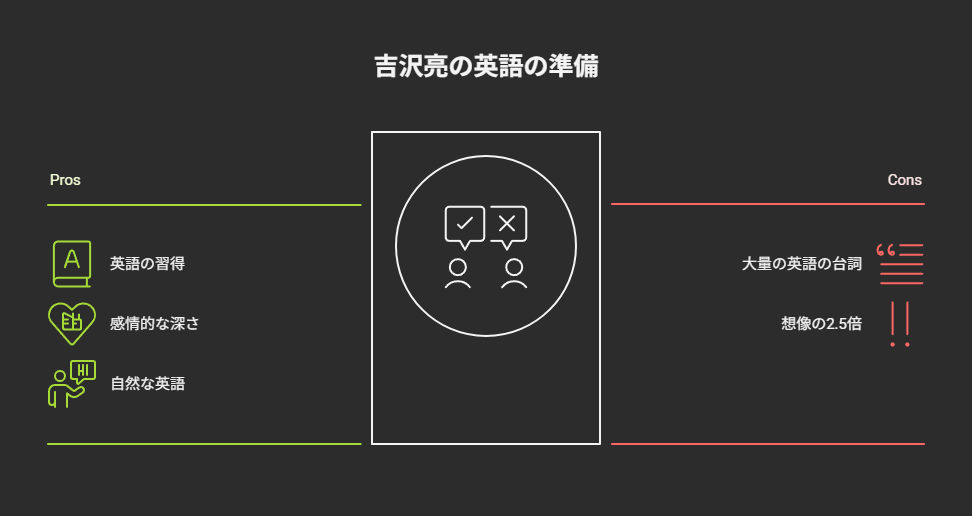

『ばけばけ』で訪れた、英語教師という役。

台本を読みながら、「思っていた2.5倍くらい英語が多いぞ……」と呟いたその瞬間。

それはきっと、かつての“絶望”と向き合う時が来た合図だった。

発音の癖を修正するアプリ。

感情を込めて伝えるための英会話レッスン。

毎日少しずつ、言葉の向こうにある“熱”を身体に染み込ませていく。

ゼロからのスタート──それは弱さの証明ではなく、

誠実さの始まりだった。

だからこそ、彼の英語には温度がある。

その声には、“話す”のではなく“伝えたい”という気持ちが宿っている。

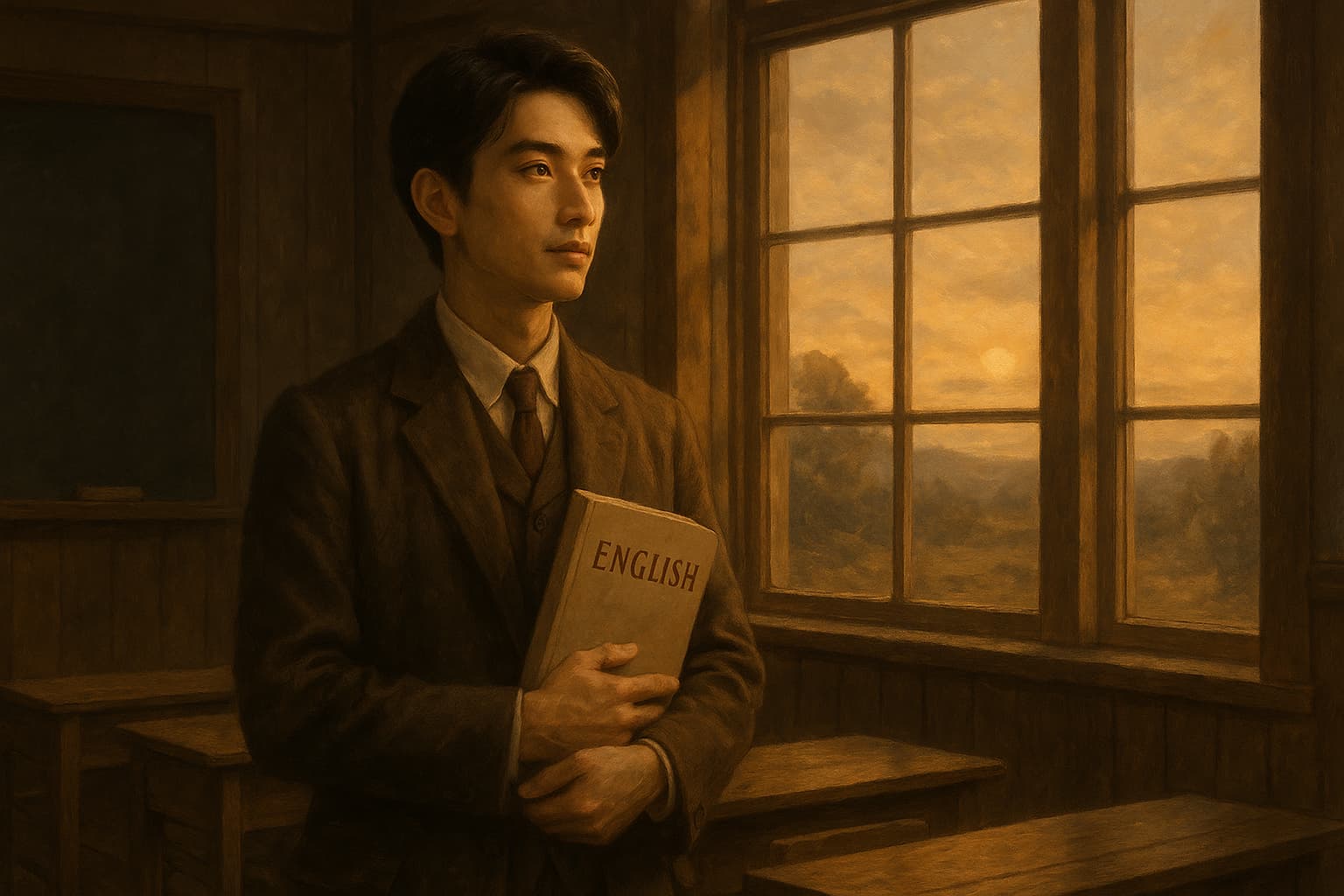

『ばけばけ』で英語教師役に挑んだ吉沢亮

2025年秋、NHKの連続テレビ小説『ばけばけ』。

その舞台は、明治末期──言葉がまだ、“文明”と“情熱”の狭間に揺れていた時代。

吉沢亮が演じるのは、そんな時代の北海道で英語を教える青年教師・錦織友一。

ただの教師ではない。

彼の英語は、教科書の文字ではなく、希望そのものだった。

「この言葉を通して、世界とつながれるんだ」。

そのことを、まだ言葉を知らない若者たちに伝えるために、彼は自分の限界に挑み続けていた。

台本に綴られた大量の英語台詞。

その量は、彼の想像の「2.5倍」。

でも、そこから逃げなかった。

吉沢亮という俳優が歩み出したのは、“英語で生きる”ための準備だった。

英語を学ぶことは、単に台詞を正しく発音することではない。

その言葉で誰かの心に届くように、「言葉の呼吸」を身体に染み込ませること。

撮影の合間にも、何度も口に出しては自分の声と向き合い、

「この一語に、どれだけの感情を込められるか」と問い続ける。

語学の習得とは違う。

それは“役として言葉を生きる”ための、静かな鍛錬だった。

やがて、撮影現場ではスタッフたちが驚くようになる。

「英語、だいぶ自然になってきたね」──。

その“自然さ”こそ、彼がどれだけ丁寧に、言葉と感情を重ねてきたかの証。

教壇に立つ彼の姿は、どこか懐かしく、どこか切ない。

それは、英語を教える姿であると同時に、

“伝えることを諦めなかったひとりの人間”の在り方を、静かに映し出していた。

こちらの記事もおすすめ

英語で演じるという挑戦──「伝える」ことへの覚悟

俳優という仕事は、「言葉を話す」ことではない。

「心を、届ける」ことだ。

英語が話せるかどうか──その問いの答えは、文法や発音の正確さでは測れない。

その言葉で、誰かの胸を震わせられるかどうか。それがすべて。

吉沢亮は、『ばけばけ』という作品の中で、まさにそれを問われていた。

異国の言葉をただ口にするのではなく、異国の感情を“生きる”ために。

「先生」という立場は、ただ教えるだけではなく、

生徒たちに未来の扉を開かせる存在。

その扉の鍵が「英語」だとしたら、

彼自身がその言葉を愛し、信じ、血肉に変えなければならなかった。

繰り返し、音を聴く。

口の形を確かめ、声のトーンを整え、

でも一番大切なのは──その言葉の裏にある「思い」を、どこまで感じ取れるかだった。

だからこそ、吉沢亮の英語には、不思議な“熱”がある。

完璧ではないかもしれない。

でも、その一語一語には、まっすぐな誠実さと、役に対する敬意が宿っている。

伝わらなかったことを悔やんだ過去。

伝えられないかもしれないという不安。

それでも、「伝えたい」と願う今。

そのすべてが、彼の英語を“台詞”ではなく、“感情”へと変えていった。

吉沢亮の英語力は“演じる力”と共鳴する

語学の壁を越えるのに、最も大切なのは“心の筋力”だと思う。

それは耳の良さでも、記憶力でもない。

言葉の奥にある感情を感じ取る力──つまり、“演じる力”そのもの。

吉沢亮は、もともと繊細な感受性を持つ俳優だ。

目の動きひとつ、声の震えひとつで、見る者の心を揺らす。

それは、言語が変わっても、決して揺らがない。

むしろ異国の言葉だからこそ、その“伝えたい”という思いが、

より純度を増して滲み出てくる。

『ばけばけ』での英語教師という役は、

単なる語学のハードルを越えた先にある、「魂の演技」を要求された。

吉沢亮は、その重みに気づいていた。

だからこそ、言葉を「記号」としてではなく、「感情の器」として捉え、

日々、その器に丁寧に想いを注ぎ込んでいった。

これは、暗記や模倣では届かない領域だ。

俳優としての深度がなければ、到底たどり着けない。

過去には手話を2か月かけて学び、ろう者の青年役を演じきった経験もある彼。

彼の「ことばへの誠実さ」は、言語を超え、“人と人の心の距離”を縮める力になっている。

英語が話せるようになった、というよりも。

“英語で心が通うようになった”のだ。

それはまさに、俳優にしかできない言葉の習得の仕方──

「言葉を、自分の感情で震わせる」ということ。

まとめ|英語が話せるようになった俳優ではなく、“英語で生きる役”を創った人

英語を話せるようになったか、と訊かれたら──きっと彼は、少し困ったように笑うだろう。

でもその笑みの裏には、確かに積み上げた時間がある。

恐れと向き合い、不安と共に歩み、

それでも「伝えたい」という想いを手放さなかった日々がある。

『ばけばけ』で彼が演じた英語教師は、

誰かに教える存在でありながら、

実は誰よりも「伝えること」に真剣なひとりの人間だった。

英語という言語は、彼にとって新しい技術ではなかった。

それは、心を届けるための“もうひとつの声”だった。

だからこそ、画面越しに届くその言葉は、

たとえ発音が完璧でなくても、たとえ流暢でなくても、

観る者の胸をまっすぐに打つ。

英語力を手に入れた俳優──そう表現するには、何かが足りない。

彼は、“英語で生きる役”を創った人だ。

そしてその過程は、

言葉を持たない過去の自分を赦し、

今の自分を受け入れていく静かな旅でもあった。

英語が話せるようになった、という結果だけで語らないでほしい。

その言葉の影に、彼の痛みと、勇気と、静かな挑戦があったことを──。

そう願わずにはいられない。

コメント