「怪談」を愛し、日本文化に深く心を寄せた異国の作家・小泉八雲。

彼が遺したものは、文章や記録だけでなく、今も息づく“家族の物語”でした。

その血脈は、ひ孫・玄孫へと受け継がれ、現代にも確かな足跡を残しています。

本記事では、小泉八雲の家系図を起点に、その子孫たちの現在、そしてNHK朝ドラ『ばけばけ』で再び注目されるその人生をたどります。

時代を超えて受け継がれる“見えない遺産”——その温もりに触れる時間となれば幸いです。

小泉八雲とは何者だったのか?

小泉八雲——その名を聞くと、まず思い浮かぶのは『怪談』でしょう。

しかし、彼の人生はその言葉だけでは語りきれません。

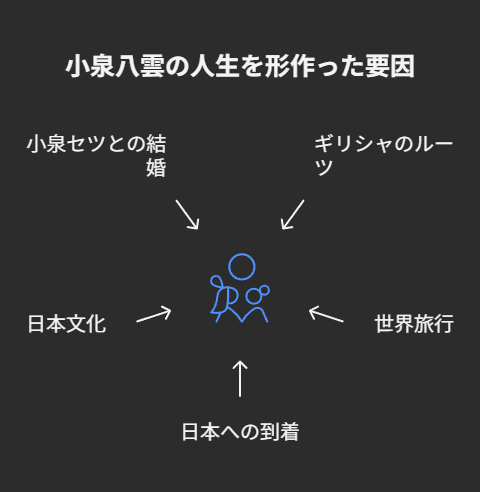

彼の本名はパトリック・ラフカディオ・ハーン。1850年、ギリシャ・レフカダ島に生まれ、アイルランド系の父とギリシャ人の母を持つ混血児でした。

幼少期に家庭を離れ、イギリス、アメリカ、フランス、西インド諸島と、幾多の国を渡り歩き、1890年、39歳の時に日本の港町・横浜に降り立ちます。

当時の日本は明治という激動の時代。

西洋化が進むなかで、ハーンは人々の暮らしに残る“目に見えないもの”に強く惹かれていきます。

和歌山から松江、熊本、そして東京と移り住みながら、日本文化と精神に深く触れ、特に「民間伝承」や「幽霊譚」に宿る日本人の死生観や情緒に心を打たれます。

そんな彼の人生を大きく変えたのが、松江で出会った一人の女性——小泉セツとの結婚でした。

旧士族の家に生まれ、質素でありながらも誇り高く、何よりも“語り”を愛する彼女との出会いは、ハーンの作家人生に深い影響を与えました。

1896年、日本に帰化し「小泉八雲」と名乗ったハーンは、以後、日本語を話せぬまま、日本人として死ぬ覚悟を持ち、家族とともに生きていきます。

小泉八雲とは——異国の地で心を通わせた人々と共に、“見えないもの”の声をすくい上げ、文字に刻み続けた「情緒の翻訳者」であり、

そして一人の「父」でもありました。

その静かで誠実な人生が、今なお語り継がれる理由は、作品だけでなく、“彼が築いた家族の物語”にこそあるのです。

小泉八雲の家系図|セツとの間に生まれた4人の子どもたち

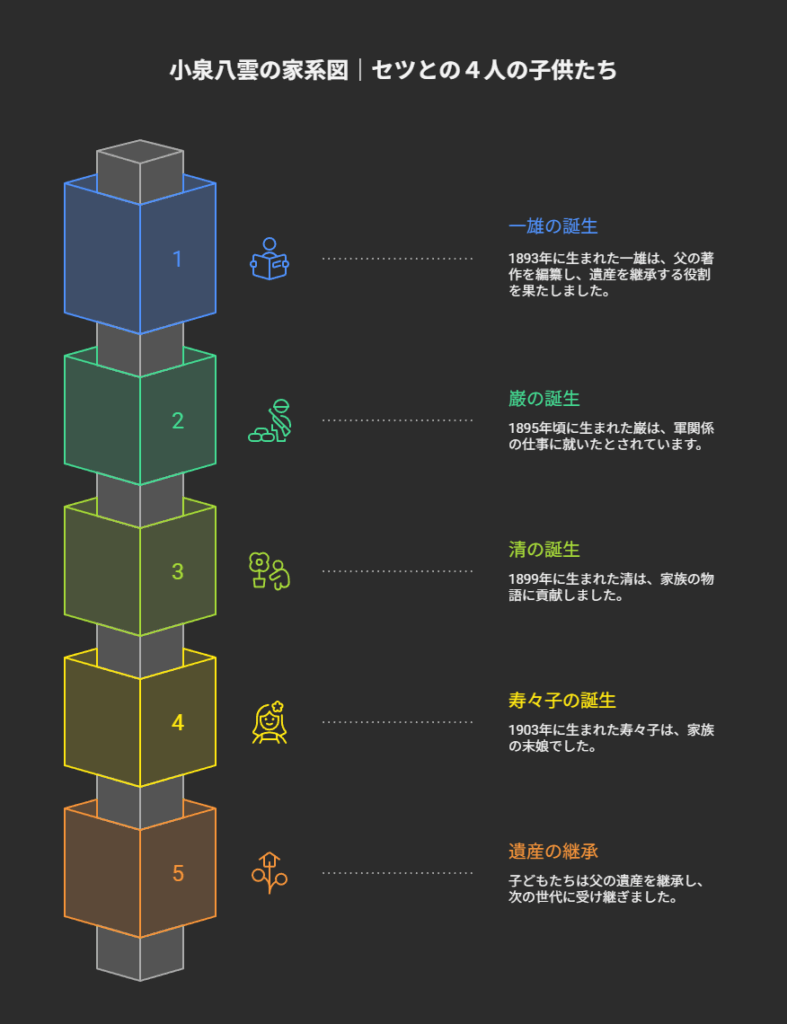

小泉八雲とセツが夫婦として築いた家庭には、4人の子どもたちが生まれました。

明治という変革の時代、日本文化に深く根を下ろそうとしていた八雲にとって、家族は「異国の地での拠り所」であり、「日本人として生きる証」でもありました。

夫妻の間には三男一女の4人の子どもが誕生しています。長男の一雄(かずお)は1893年に生まれ、八雲の死後、その著作を編纂し、父の遺志を世に伝える役割を果たしました。知性と誠実さを兼ね備えた彼は、父の精神を継ぎながら、日本の文化研究にも貢献しました。

次男の巌(いわお)は1895年頃に誕生。詳細な記録は少ないものの、軍関係の仕事に就いたという説もあります。三男の清(きよし)は1899年、そして長女の寿々子(すずこ)は1903年に生まれました。末娘として愛されながらも、父八雲が亡くなった時にはまだ幼く、その記憶はほとんど残っていないとされています。

興味深いのは、この家族構成がまさに「東洋と西洋の接点」であったこと。

子どもたちは日本の地で育ちながらも、父の内なる“異国性”と対峙しながら、自らのアイデンティティを築いていく必要がありました。

八雲の遺した記録には、子どもたちへの深い愛情と、未来を託す願いが滲んでいます。

彼の家族、そしてその後に続く子孫たちは、まさに「物語の継承者」なのです。

そしてその系譜は、次の世代——曾孫・玄孫へと受け継がれていきます。

こちらの記事もおすすめ

曾孫・小泉凡と玄孫・守谷天由子|今を生きる八雲の子孫たち

小泉八雲の血は、時代を超えて静かに息づいています。

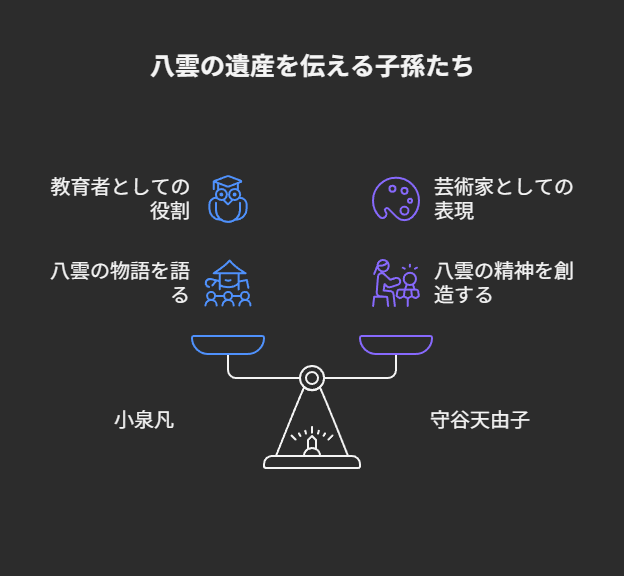

その系譜のなかでも、現代において特に知られる存在が、曾孫にあたる小泉凡(こいずみ・ぼん)氏と、玄孫の守谷天由子(もりや・あゆこ)さんです。

小泉凡氏は、民俗学者として大学で教鞭を執る傍ら、小泉八雲記念館の顧問や講演活動を通じて、曾祖父・八雲の精神を世に伝えています。

「八雲は、西洋と東洋の心を結ぶ懸け橋だった」と語る凡氏の言葉には、ただの血縁ではない“思想の継承者”としての覚悟が滲んでいます。

彼が語る怪談や民話の背後には、人の痛みや祈りを見つめる八雲のまなざしが、確かに息づいているのです。

一方、玄孫の守谷天由子さんは、芸術家・デザイナーとして国際的に活動しています。

欧州在住の経験や多文化的視点を生かしながら、「血の記憶」と「物語の断片」をジュエリーという表現で形にし続けています。

その作品には、八雲が愛した“見えないものを感じる感性”が現代の形で息づいており、彼女のInstagramやブログでも、曾祖父への敬意と距離感が柔らかく交差しています。

血はつながっていても、人生の選択はそれぞれ。

けれども、そこに流れる“言葉にしがたい何か”は、まるで遺伝子に刻まれた記憶のように、代々の子孫に静かに受け継がれているのかもしれません。

小泉凡が「語り」、守谷天由子が「創る」。

その二つの行為は、八雲が遺した“心の文化”を、今という時代に繋いでいるように見えます。

小泉八雲の子孫は?その後の家系と非公開の末裔たち

小泉八雲とセツ夫妻から始まった家系は、現在に至るまで続いています。

しかし、その全貌は意外なほど静かに、世間から距離を置くかたちで守られてきました。

公的に確認できるのは、曾孫・小泉凡氏、玄孫・守谷天由子さんまでですが、その先の世代については、ほとんど情報が公開されていません。

その理由の一つには、プライバシーへの配慮と、「小泉八雲」という名前が持つ公的人格としての重みがあると考えられます。

つまり、家系の人々は、自らが語らずとも「語られてしまう」宿命を背負っているとも言えるのです。

また、小泉八雲の子どもたちの中には、家庭を持たなかった人物や、公職に就いていた可能性のある人物もおり、全ての系譜が明確に追えるわけではありません。

特に清や寿々子に関する記録は極めて少なく、その後の動向については現在も謎に包まれたままです。

一方で、曾孫や玄孫たちの存在がメディアやSNSを通じて発信されるようになったことで、小泉家の家系に再び光が当たるようになりました。

だがそれは、決して“有名人の血筋”を追う好奇心ではなく、「文化と心を受け継ぐ存在」としての尊重に基づいているべきものです。

私たちが知ることのできる「家系図」は、あくまでも表層の記録に過ぎません。

けれど、その背後に脈々と流れる“見えない時間”にこそ、本当の物語が潜んでいるのかもしれません。

小泉八雲の子孫たちは、名を語らずとも、心の中で祖先の声を受け取っている——そう信じたくなるような静謐な継承が、今もきっと続いているのでしょう。

『ばけばけ』とは?小泉セツをモデルにした朝ドラの背景

2025年秋に放送が予定されているNHK連続テレビ小説『ばけばけ』は、小泉八雲の妻である小泉セツをモデルにした物語です。

ドラマの主人公・松野トキは、怪談が好きな没落士族の娘として明治の松江に生きる女性。

やがて、英語教師として来日した外国人・ヘブン(=八雲をモデル)との出会いが、彼女の人生を大きく“化けさせて”いくという物語です。

タイトルの『ばけばけ』には、「化ける」という日本語が象徴する多義性——変化、成長、仮面、そして希望といった意味が込められています。

単なる“幽霊話”ではなく、登場人物たちがそれぞれの心の傷や境界を越え、「生き方を化ける=変容させていく」ことがこのドラマの核心です。

制作陣は脚本にふじきみつ彦氏、主演は高石あかりさん、夫役のヘブンにはトミー・バストウさんを起用。

異文化間の繊細な心のやり取りを、幽玄な松江の風景とともに描き出す本作は、まさに「八雲夫妻の人生を再構成する試み」と言えるでしょう。

興味深いのは、このドラマが八雲本人ではなく、あくまでセツ=語る者、支える者の視点で構成されている点です。

これはつまり、小泉八雲の人生を“内側から見つめ直す”という新しい角度を提示しているとも言えます。

『ばけばけ』は、小泉セツという女性の人生を通じて、「語り継ぐこと」「受け取ること」の意味を現代に問いかける物語。

それは同時に、小泉八雲という作家を支え、家族を育み、血を未来へとつないだ“静かなる継承者”の再評価でもあるのです。

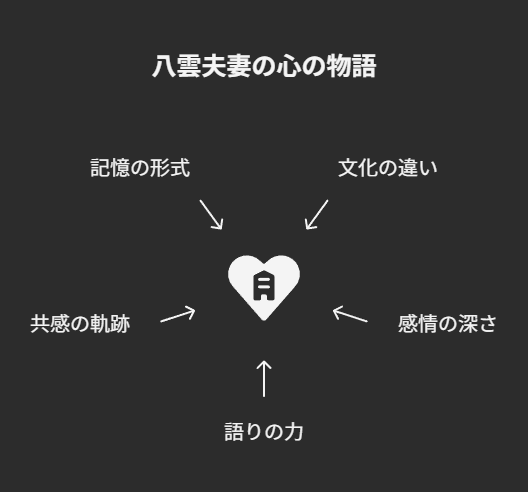

『ばけばけ』が照らす八雲夫妻の心の物語

『ばけばけ』が描こうとしているのは、単なる国際結婚の物語ではありません。

そこに浮かび上がるのは、言葉を超えて心を通わせたふたりの、静かで深い絆です。

小泉八雲が惹かれたのは、日本の「怪談」そのものではなく、その背後にある人々の感情や記憶の層でした。

そして、セツが語る物語——ときに怖く、ときに切なく、どこか懐かしいその“語り”が、彼にとっては日本という異文化に心を開くための扉となったのです。

ドラマ『ばけばけ』においても、ふたりの出会いは「怪談」を通じて描かれます。

それは単なる娯楽ではなく、心の奥底にある何かを差し出し合う行為。

異なる文化、異なる過去、異なる痛みを持つ者同士が、語りと想像力によって結びついていく——それはまさに、小泉八雲とセツの関係性そのものでした。

また、『ばけばけ』では、セツ=トキが夫ヘブンの“見えない心”にどう寄り添い、共に家庭を築いていくのかが、丁寧に描かれています。

女性が家を守る役割にあった時代において、自分自身の感性を信じ、語り、支え、育てる。

その姿は、現代の視聴者にも響く「共感の軌跡」となるはずです。

怪談とは、恐怖の物語ではなく、残された者が“見えない存在”と共に生きていくための記憶の形式。

小泉八雲とセツの物語もまた、過ぎ去った誰かの心を、今に繋ぐための“語りのかたち”だったのかもしれません。

『ばけばけ』が照らすのは、八雲夫妻の人生というより、「ふたりで創ったひとつの心の物語」なのです。

まとめ|家系図でたどる“記憶の継承”と『ばけばけ』が紡ぐ未来

小泉八雲という作家の名は、教科書や文芸書の中で語られることが多いかもしれません。

けれど彼が遺した最大の遺産は、書かれた文字の中だけでなく——家族の中に、血の中に、語り継がれる記憶の中にあるのだと、この記事を通じて改めて感じます。

家系図を辿るという行為は、単なる“家族の並び”を確認することではありません。

それは、人と人とがどのように想いを受け取り、言葉を交わし、命を繋いできたかをたどる、もうひとつの物語を読むことです。

曾孫・小泉凡氏の語り、玄孫・守谷天由子さんの創作。

そして、朝ドラ『ばけばけ』によって再び灯された八雲夫妻の物語——

これらはすべて、小泉八雲という人間の心を“現在に訳す”ための、それぞれの「語り方」なのかもしれません。

幽霊も、記憶も、愛も、目には見えません。

けれど、それらは確かに存在し、語り継がれることで「未来を生きる力」に変わるのです。

小泉八雲の家系図を通して私たちが出会ったのは、

“消えゆくもの”ではなく、“繋がってゆくもの”。

そして『ばけばけ』という物語は、それをそっと照らす、現代の灯りなのです。

コメント