“見えないはずのものが、なぜこんなにも鮮やかに感じられるのだろう”。

NHKの朝ドラ『ばけばけ』がこれから描こうとしているのは、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)という一人の作家が、片目を失いながらも見つめ続けた「見えない世界」だ。

トミーバストウが演じるその“目”には、どんな記憶が宿り、どんな幻想が息づいていくのか──。

本記事では、このドラマが開こうとしている扉の奥にある、小泉八雲の視覚障害の史実と、それが怪談文学に与えた深い影響を丁寧に辿っていく。

小泉八雲の左目失明──16歳で失った“視線”と生涯残る傷跡

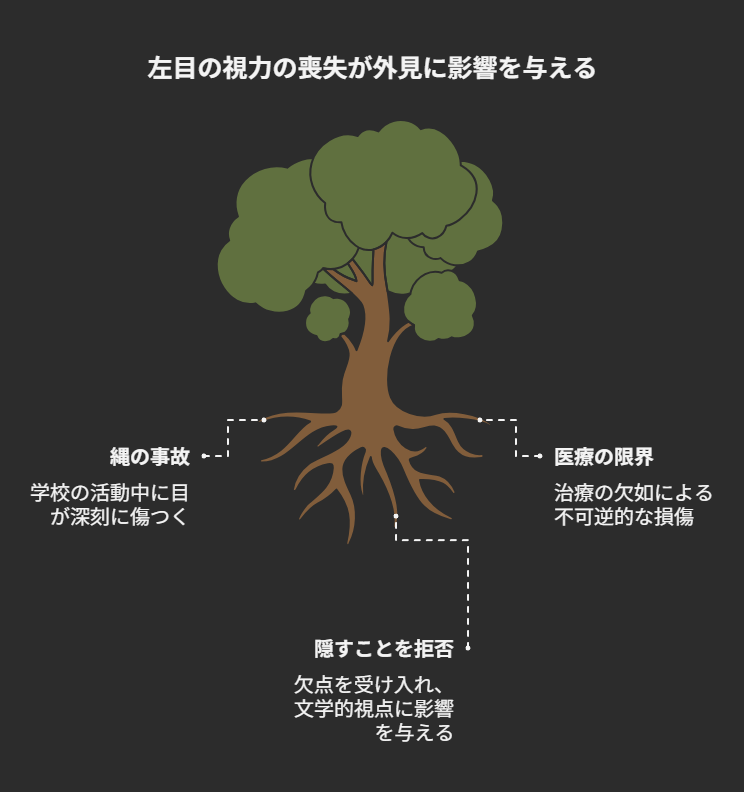

小泉八雲──本名ラフカディオ・ハーンが、左目の視力を完全に失ったのは16歳の時だった。彼が通っていたイギリス・ダーラムの寄宿学校でのこと。

運動中に使われていた縄(ロープ)が顔に当たり、左目に深刻な損傷を受けた。事故の詳細な記録は少ないが、当時の医学では回復が難しく、視神経を含む構造的な損傷とされている。

事故ののち、八雲の左目には“白い星”のような模様が浮かび上がっていたという。これは、虹彩の上に膜状の白濁が残ったものと考えられており、彼のまなざしに異様な印象を与える一因となった。

親交のあった英文学者・田部隆次は、彼をこう表現している。 「左の眼球の上に白い星がかかった人」──。 このひとことに、八雲の生涯を支配した“欠損と視線”の二重性がにじみ出ている。

興味深いのは、彼が義眼や眼帯を決して用いなかったという事実である。後述するように、息子である小泉一雄もその点を明言しており、「偽りで傷を隠すことを潔しとしなかった」父の姿勢を誇らしげに語っている。

人は、身体に不具合を負えば、それを覆いたくなる。見せたくない、なかったことにしたい、というのが自然な心情だ。しかし八雲は、“隠さないこと”を選び取った。彼の左目は、失明という物理的喪失であると同時に、文学者としての視線──「見ないことで、より深く視る」という在り方の出発点でもあったのだ。

右目の強度近視──“見える目”にも宿る限界と痛み

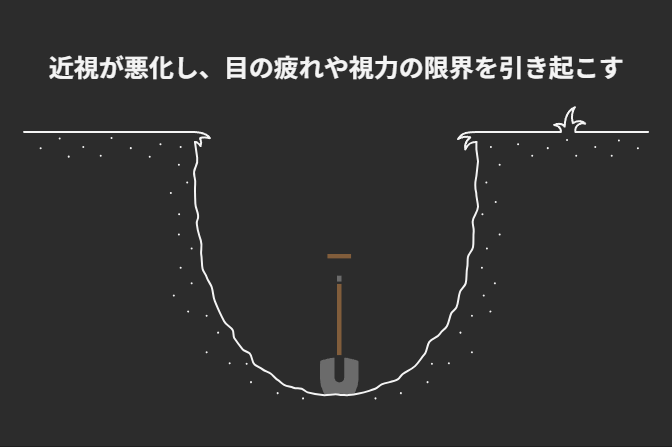

左目を失ってからの人生、小泉八雲はただ一本の視線──右目のみに頼って生きていくことになった。しかしその右目すら、決して健康とはいえなかった。生まれつきの強度近視であり、近くの文字を読むにも眼を酷使しなければならなかったのである。

田部隆次によれば、八雲の右目の視力は「2.5度の近視」とされている。現代でいえば、裸眼での生活は困難なレベルだ。日常生活の多くを“見る”ことで成り立たせている現代人には想像し難いが、当時の八雲は眼鏡をかけず、顔を本に近づけながら執筆を続けていた。

この視力障害は、家系的な要因もあったといわれる。彼の母ローザ・カシマチはギリシャ系の美しい女性でありながら、視力に関する病歴を持っていたという記録もある。遺伝的に“見ること”に困難を抱えていた八雲は、結果として“視覚以外の感覚”により敏感になっていったのかもしれない。

彼の書斎には、いくつもの工夫が施されていた。机はできるだけ高く設計され、光がまっすぐ目に届くようにカーテンの位置にも配慮がなされていた。また、鏡を使って視線の角度や疲労具合を自分で管理していたという逸話も残されている。

つまり彼にとって“書く”という行為は、肉体を削る作業だったのだ。 見えない左目、そして見えにくい右目。 八雲の文学があれほどまでに深く静かで、内的で、幻想的であったのは、物理的に視界が制限されたその生活そのものが、すでに文学的だったからなのかもしれない。

こちらの記事もおすすめ

義眼も眼帯も拒んだ美意識──“見せる”ことより“語る”ことを選んだ作家

失明した左目を、八雲は生涯、義眼でも眼帯でも覆うことはなかった。 これには、単なる不便や不備という次元を超えた、彼独自の“美意識”と倫理観があった。

息子・小泉一雄は、父についてこう語っている。 「父は一度も義眼を使わなかった。あの白い目をそのまま晒していた。それが父にとっての誇りだったのだと思う」

医学的な配慮や社会的な視線を思えば、義眼や眼帯は当時でも選択肢になり得た。だが八雲は、“失ったものを隠す”ことを潔しとしなかった。それは、彼が異邦人としての疎外や痛みを知っていたからかもしれない。

「視えない目」──それは、彼にとっての文学的象徴であり、同時に人間存在の“影”を背負った証だった。隠さずに晒すという選択は、己の不完全さを引き受け、それでも語り続けるという意志に他ならない。

この“語ることへの信仰”は、八雲の怪談文学において明確にあらわれている。彼が描いたのは、光に照らされたものではなく、影のなかに棲む気配だった。視えないからこそ、想像力がそこに形を与え、声なきものに言葉を与える。

つまり八雲は、“見せる”より“語る”ことを選んだ作家だったのだ。 それは自己表現ではなく、他者に寄り添うための語りであり、 見えない誰かにそっと手を差し伸べるような、静かなまなざしだった。

ばけばけと“片目の表現”──トミーバストウが演じたラフカディオ・ハーンの視線

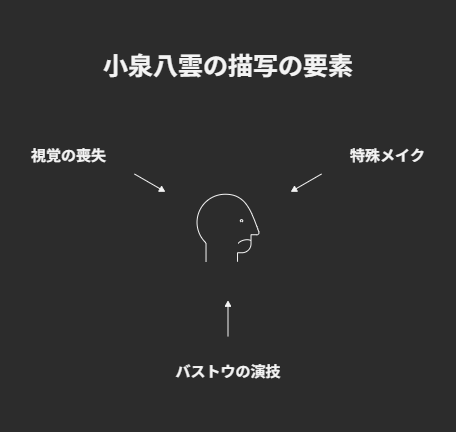

NHK朝の連続テレビ小説『ばけばけ』は、小泉八雲をモデルにした人物「レフカダ・ヘブン」の物語を描く。演じるのはトミーバストウ。彼が体現する“片目の作家”は、視覚的な演出を通して、八雲の人生そのものを繊細に立ち上がらせていく。

特に注目すべきは、特殊メイクによって再現された左目の“白い星”。それは過剰に目立つわけではなく、ふとした横顔や沈黙の瞬間に、観る者の心に残るような形で設計されている。この演出の巧妙さは、八雲という人物の“語らない部分”を映像で語るという、極めて文学的な手法ともいえる。

八雲の失われた左目は、彼の人生の「傷」であると同時に、怪談という文学ジャンルの核心に触れる感覚器でもあった。トミーバストウの演技は、その傷を痛々しく再現するのではなく、“視えないものと共に生きる”優しさと静けさをまとわせている。

「見えない目」を持つ者が見る世界。それは時に、誰よりも正確に“気配”を捉え、他人の痛みに触れる目となる。 音を聴くように風景を読み、空気を撫でるように人の心を感じる。 バストウの視線には、そうした視覚の喪失が与える豊かさが宿っていた。

『ばけばけ』がこれから描こうとするのは、「視えない目」でしか辿り着けない場所の物語だ。 そしてそこには、小泉八雲という存在が、百年以上前からたたずんでいたのかもしれない。

“見えないもの”に目を向ける文学──怪談と幻想の源泉としての視覚障害

小泉八雲が生涯を通して語り続けたのは、“この世に見えない何か”の存在だった。幽霊、霊魂、因縁、音なき声──それらは、五感では捉えきれないものばかりであり、まさに“片目で視る世界”そのものだった。

彼の怪談は、恐怖を煽るための物語ではない。 それは、人が無意識に閉じてしまった感覚の扉を、そっと開くための文学だった。 視覚に頼れないからこそ、音、匂い、空気の湿り気、沈黙の重さを繊細に描く筆致。 それは、まるで見えないものを“盲目の詩人”が触覚で撫でるように綴った風景だった。

視覚障害は彼にとって、不自由ではなく「もうひとつの視野」を与えていたのかもしれない。 つまりそれは、日常の向こうにある“異界”を感知する力であり、 目に見えることしか信じない近代的合理主義から、静かに距離をとる感性だった。

この感覚は、日本という文化土壌とも見事に響き合った。 神社の境内に宿る気配、畳のきしみに響く亡き人の声、夜の闇が語る昔話── 日本人が当たり前のように信じていた“目に見えない世界”を、八雲は翻訳し、物語に変えたのだ。

つまり八雲の文学は、視覚を失ったことによって拓かれた「もうひとつの視界」── “心の眼”で捉えた世界だったのである。

まとめ──“視えない目”が照らしたもの

『ばけばけ』が描こうとしている小泉八雲──その「片目の記憶」は、単なる肉体的な障害ではない。 それは、人の心の奥に触れる感性を育んだ、ひとつの入り口だった。

16歳で左目を失明し、右目も強度の近視に苦しみながら、それでも八雲は“見ること”をやめなかった。 いや、むしろ視覚に頼れなかったからこそ、彼は視えないものに目を向けたのかもしれない。

幽霊を恐れるのではなく、そこに残された思いを聴きとろうとする姿勢。 異国に根を張るのではなく、その土地の“声なき風景”を感じ取ろうとするまなざし。

トミーバストウが演じるレフカダ・ヘブンの“片目”に、私たちはただの再現を超えた人間の内なる喪失と、その再生の光を見る。 それは、今を生きる私たちが、見落としていた何かに気づくためのきっかけにもなるだろう。

「視えない目」──それは、小泉八雲が最後まで手放さなかった“文学の羅針盤”だった。 そして今日、『ばけばけ』という物語を通して、その視線は再び私たちの心を静かに照らし始めている。

コメント