『19番目のカルテ』舞台は愛知・名古屋──地名に込めた作者の想いと、心の診察記録

その名前を聞いたとき、懐かしい風が胸を吹き抜けた。

『19番目のカルテ』──

医療ドラマという枠には収まりきらない、静かで、けれど確かに心を打つ物語が、今、名古屋を舞台に描かれている。

この物語には、手術室の緊張もなければ、派手な奇跡も起きない。

代わりに描かれるのは、「なんだか調子が悪いんです」と言う人の声なき声に、そっと耳を傾ける医師たちの姿だ。

その静けさが、どうしようもなく愛おしい。

けれど観ているうちに、ふとした違和感に気づく人もいるはずだ。

──この名前、どこかで見た。

──この空気、知っている。

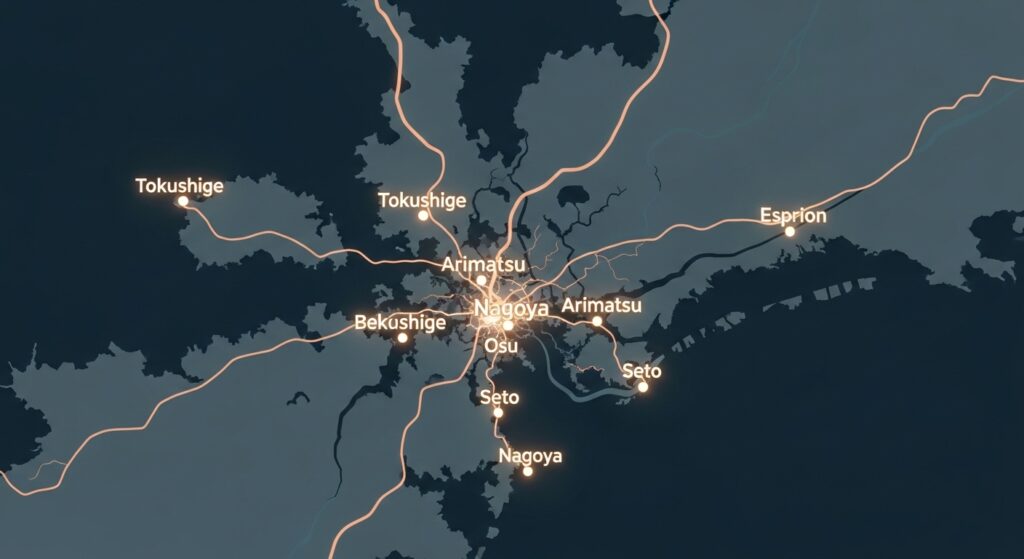

そう、物語に登場する名前の多くが、名古屋・愛知に実在する地名から採られているのだ。

それは単なる“地元ネタ”ではない。

このドラマは、名古屋という土地に根を張りながら、その風景に宿る人の営み、痛み、そして再生を描こうとしている。

今回は、この“地名”という切り口から『19番目のカルテ』を読み解いていく。

なぜ、舞台は名古屋なのか。

なぜ、名前には地元の記憶が刻まれているのか。

そのひとつひとつに触れていくことは、

きっと私たち自身の「見えないカルテ」を開くことでもあるのだ。

なぜ“名古屋・愛知”なのか──原作者・富士屋カツヒトのルーツ

物語が始まるとき、私たちはいつも登場人物の心の動きに目を奪われがちだ。

けれど『19番目のカルテ』において、もう一人の登場人物とも呼ぶべき存在がある。

──それが、名古屋という街だ。

この作品の原作漫画『19番目のカルテ 徳重晃の問診』を描いたのは、富士屋カツヒト氏。

彼は名古屋市出身。街の呼吸を知り、季節の移ろいを身体で覚えている人間だ。

この街には、強い個性がある。

東京のように“外へ向かう情報”に満ちているわけではなく、京都のような“内に秘めた伝統”に彩られているわけでもない。

けれど名古屋は、「暮らしの時間」に寄り添う街だ。

背伸びしない日常と、さりげない誠実さ。

派手さの裏に、静かな情熱。

富士屋氏が描く総合診療医・徳重晃という存在は、まさにこの街の性格と重なる。

専門特化でもスーパードクターでもない。

けれど、患者の“言葉にならない痛み”に、誰よりも耳を傾けようとする。

その姿は、まるで“名古屋”という街そのもの──

主張しすぎず、ただ隣にいてくれる、あたたかな存在だ。

富士屋氏は語っている。

「この物語は、自分が育ってきた空気からしか生まれなかった」と。

つまり『19番目のカルテ』は、

ただ医療を描いた作品ではなく、名古屋という土地そのものの“記憶”を綴ったカルテでもあるのだ。

舞台が名古屋である理由は、それだけで充分すぎるほどの必然を持っている。

名前に込められた地名の記憶──キャラクターと土地の符号

フィクションにおいて、「名前」は単なる記号ではない。

それは、物語の心拍であり、キャラクターの“根”を示すものだ。

『19番目のカルテ』を見ていると、ある共通点が浮かび上がる。

主人公の徳重(とくしげ)をはじめ、滝野、有松、赤池、大須、瀬戸、茶屋坂、鹿山、豊橋──

それらの名前は、すべて愛知県・名古屋市の地名に由来している。

一見すれば、地元の視聴者がクスリと笑う“ご当地ネタ”にも見えるだろう。

けれどその選び方には、遊びではなく、物語の深度を支える“仕掛け”がある。

たとえば、徳重という名。

名古屋市緑区にある住宅地だ。静かで落ち着いた地域。派手さはないが、暮らしの営みが息づいている。

その“控えめだけど芯のある”空気感は、主人公・徳重晃のキャラクターにぴたりと重なる。

滝野は緑区の「滝ノ水」から。緩やかな丘陵、住宅街、家族の姿。

強さと揺らぎのあいだを行き来する人間像。

有松は、歴史ある絞り染めの町。手仕事と伝統の町並み。

その繊細さと複雑さは、キャラクターの“心の襞”を象徴している。

そして大須。名古屋屈指のサブカルチャー街であり、宗教と現代性が共存する独特の場所。

そこに由来する名前を持つキャラが、型にはまらない魅力を纏っているのは偶然ではない。

こうして地名を背負うキャラクターたちは、まるでその土地から生まれた“生きた感情”そのものだ。

読者や視聴者がその名前に触れたとき、ふと記憶がよみがえる。

通っていた通学路、バス停の影、家族と過ごしたあの夜。

名前が“心の風景”と結びついたとき、物語は現実の中に浸透しはじめる。

──そして、私たち自身の記憶に、そっと寄り添いはじめる。

架空の「魚虎総合病院」に宿る名古屋的象徴性

『19番目のカルテ』という物語の心臓部──それが、「魚虎総合病院」だ。

初めてその名前を聞いたとき、多くの人はこう思っただろう。

「えっ、“うおとら”? 変わった名前の病院だな」と。

けれど、それはただの奇抜なネーミングではない。

この“魚”と“虎”という組み合わせには、名古屋という土地の魂がひっそりと宿っている。

そう、魚の姿に虎の頭を持つ架空の動物──鯱(しゃちほこ)。

そしてその鯱が、名古屋城の天守閣に金色に輝く“金鯱”として鎮座していることを、

この街の人々は誰よりも知っている。

魚虎総合病院という名前は、名古屋の象徴をさりげなく病院名に埋め込んだ仕掛けなのだ。

このさりげなさが、たまらなく名古屋らしい。

派手な主張はしない。けれど、どこまでも地元を忘れない──その美学。

さらに、病院のロゴ、受付の質感、白衣のデザインや壁の色味。

細部のすべてが、どこか“あの街のあの感じ”を思わせる。

それは、架空の病院でありながら、名古屋に確かに存在している気がするという、不思議なリアリティを生む。

この病院は、単なる舞台装置ではない。

登場人物たちが心をさらけ出す“器”であり、そしてもうひとつの静かな語り手でもある。

静かなロビー。響く足音。

消毒液の匂い。午後の陽だまり。

そのすべてが、名古屋という街の“温度”を宿しながら、

私たちの心にもどこか懐かしい風景を運んでくる。

魚虎総合病院──

それは、「名古屋」という都市が、この物語に差し出した、もうひとつの心臓だ。

『19番目のカルテ』とは何か──医療×人間ドラマとしての新しい地平

医療ドラマは、いつも劇的だ。

心臓が止まり、命がけの手術が行われ、奇跡の回復に誰かが泣く。

けれど『19番目のカルテ』には、そんな派手な演出はない。

この物語が向き合っているのは、診察室の沈黙であり、「なんとなく調子が悪い」というつぶやきだ。

主人公・徳重晃は、総合診療科──いわば“第19の診療科”に身を置く医師。

専門を持たない彼の診療スタイルは、「診る」よりも「聴く」に近い。

患者が語らないことにこそ、症状の真実がある。

検査結果や数値では測れない、“生活のにおい”や“心の癖”を拾い上げる彼の姿は、

まるで人間そのものを診ているようでもある。

一人の人間が「不調」と出会うとき、それは単なる病気ではなく、

積み重ねた日常や感情、そして他者との関係の“綻び”が表面化したものかもしれない。

だから、徳重晃の問診は、時に人生の断片にまで触れていく。

このドラマが描こうとしているのは、「治す」ではなく「受けとめる」という医療の形。

そして、「話すこと」でしか始まらない癒しがあるという真実。

名古屋という土地に根ざしながら、

この物語が描いているのは、“都市医療”でも“地方の現実”でもない。

それは、誰にも言えない不調を抱えて生きる人の物語であり、

「あなたの声は、ここで聞いてもらえる」という静かな救済の物語だ。

19番目のカルテ──

それは、まだ記されていないけれど、確かに存在している。

私たちの誰もが、どこかで持っている「心の記録」の名前かもしれない。

地元視点で読む『19番目のカルテ』──名古屋・愛知の人々にとっての特別なドラマ

『19番目のカルテ』を観ていて、ふと胸に手を当てたくなる瞬間がある。

──あ、この地名、知ってる。

徳重、有松、滝野、赤池、大須、瀬戸、豊橋。

それは、ただの舞台設定ではない。

まぎれもなく、“誰かの暮らしがあった場所”の名前たちだ。

視聴者が名古屋・愛知の地に暮らしていればなおさら、

物語の中の空気が、“自分の街の匂い”と重なって感じられるだろう。

「あの制服、あのバス停、あの喋り方……どこかで見たことがある」

そんな風に、物語が現実と溶け合うとき、

フィクションはもはや“他人事”ではいられなくなる。

名古屋に生きる人たちにとって、このドラマは

「自分の物語のすぐ隣で起きている出来事」のように感じられる。

それは、誇りでもあり、少しの痛みでもあり、深い共感でもある。

そして何より──

「この街が誰かの物語の舞台になった」という事実が、静かに心を灯してくれる。

このドラマは、名古屋を知らない人にとっても、

その土地のあたたかさや、見過ごされがちな感情の襞を教えてくれる。

そして地元の人にとっては、

いつも歩いていた道が、

毎日使っていた駅の名前が、

ドラマという物語の中で、生きた意味を持って語られていく。

それは、自分という存在が、物語の世界の中に確かに存在できたという証明なのだ。

まとめ:名古屋という舞台が描き出す、“心の奥”への診察

『19番目のカルテ』は、たしかに医療ドラマだ。

けれどその本質は、病気を治すことではない。

言葉にならなかった感情を、誰かと一緒に見つけていくという、静かな旅の物語だ。

その旅において、“名古屋”という舞台は、単なる背景ではなかった。

登場人物の名前に、町の記憶が宿り、

病院の名前に、都市の象徴が潜み、

見慣れた風景に、忘れかけていた感情が映し出される。

それは、観る人自身の人生と、どこかで優しく重なる構造でもある。

私たちは、誰もが見えない“カルテ”を抱えて生きている。

誰にも言えない不調。

なんとなく続く違和感。

正しく説明できない孤独。

けれど、そこに誰かがそっと寄り添い、

「話してくれてありがとう」と受けとめてくれるだけで、

人は、少しだけ、生きることが楽になる。

名古屋という土地の静けさと、人間の心の奥を重ねて描いた『19番目のカルテ』。

それは、医療ドラマという名を借りた、“心の再診”の記録なのだ。

このドラマを観終えたあと、ふと、自分の中の「話していないこと」に気づくかもしれない。

それこそが、この物語の描きたかった、“19番目”の本当の意味なのだと思う。

コメント

滝ノ水は守山区と記載されていますが緑区です。