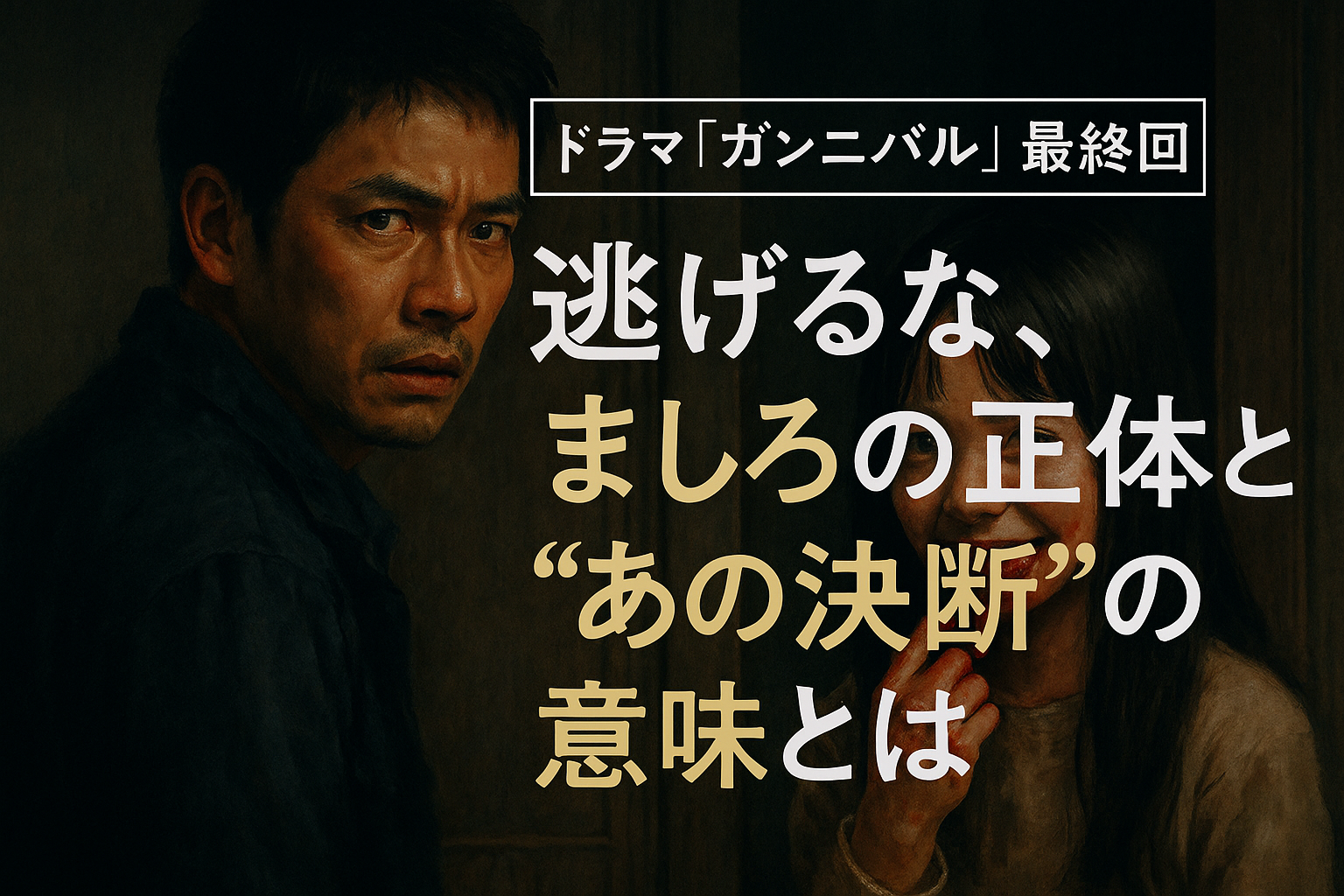

ドラマ『ガンニバル』が最終回を迎えた夜、私たちの胸に残ったのは「終わった」という安堵ではなく、「逃げられない」という感覚だった。

人が人を喰らうというおぞましい伝承の村、供花村(くげむら)。

その地で見たもの、聞いたもの、そして“知らされなかったこと”が、静かに、けれど確実に私たちの倫理を揺さぶっていく。

ましろの正体は?

「逃げるな」の真意とは?

そして、大悟が下した“あの決断”にはどんな意味があったのか。

この物語の終わりに見えたのは、人間という存在の「限界」だったのかもしれない。

「逃げるな」の真意とは|駐在所の柱に刻まれた“呪い”

前任者が残した「逃ゲロ」の警告

ドラマ序盤、供花村の駐在所に赴任した阿川大悟が最初に気づく異変。それは、柱に彫られた「逃ゲロ」という不気味な文字だった。

この言葉は、後に明かされる前任駐在・狩野治の最期と深く結びついている。

狩野は村の暗部――後藤家による食人の風習――に触れ、心身ともに崩壊していった人物。

彼が命懸けで刻んだこの言葉は、「ここにいてはいけない」という、命の警告だったのだ。

「逃ゲルナ」へと変化した意味とは

だが最終回、大悟が再びその柱を見ると、文字は「逃ゲロ」から「逃ゲルナ」に変わっていた。

その変化は、単なるいたずらや偶然ではない。

これはつまり――「逃げるな、ここにいろ。そして、この村の呪いと共に生きろ」という圧力だった。

まるで村そのものが、大悟に責任を押しつけているかのように。

あるいは、ましろが変貌した今、大悟に「父としての覚悟を決めろ」と突きつけているかのように。

この一文には、「出る者」と「残る者」、どちらが罪深いのかという問いが込められている。

“逃げたら終わる”のではなく、“逃げられなかったら始まってしまう”――そんな気配が、ひたひたと追ってくるのだ。

ましろの正体と“変容”の描写

供花村以前から始まっていたカニバリズム

ましろは、供花村にやってくる前から人肉を食べた経験があるとされる。

彼女は養子として阿川家に迎えられた存在だが、実は以前の家庭で虐待に近い扱いを受けており、すでに人間の“境界”を一度越えてしまっていたのかもしれない。

この設定は、ましろが無邪気に見えるほどに、その“素質”が根深いことを際立たせる。

つまり彼女は、村の因習に染まったのではなく、初めから「選ばれた存在」だった可能性があるのだ。

血を舐めて笑う少女――“覚醒”の象徴

最終回、ましろが柱にぶつかり自分の指から流れた血を舐めて笑うシーンは、多くの視聴者に戦慄を与えた。

それは無垢な少女が自らの“本性”に気づいてしまった瞬間だった。

しかも、白銀という“神”が彼女を食べなかったのは、「食べる対象」ではなく「同類」だと見抜いたからとも解釈できる。

つまりましろは、後藤家の神すらひれ伏す存在へと“進化”していたのだ。

この描写が象徴しているのは、「子どもは大人が作る」という構造そのものへの批判だ。

守るべき対象だったはずのましろが、いつの間にか“守られることのない存在”に変わっていく。

この変化こそが、ガンニバルという作品の中でもっとも残酷な“継承”かもしれない。

白銀と岩男の最期|神の継承と終焉

白銀が見た“ましろの素質”

白銀は、後藤家の中でも特異な存在だった。

「神」として崇められながらも、人間としての理性と野生の狭間で苦しんでいた。

その彼がましろと対面した際、ましろを食べなかったという事実には、単なる偶然ではない“感応”がある。

白銀は、ましろに“自分と同じ匂い”を嗅ぎ取っていたのではないか。

つまり、彼女もまた、供花村に必要とされる“次の神”たりえる存在であると――。

この場面は、“食べる者”と“食べられる者”の関係が、非言語的に交差した瞬間でもあった。

そして白銀は、自らが終わることを受け入れ、新たな神の台頭を許したのかもしれない。

岩男が選んだ最期の“償い”

一方、岩男の最期は「神の終焉」を体現するものだった。

白銀が撃たれ、動かなくなったその瞬間、岩男は彼にとどめを刺し、後藤家の狂気に終止符を打とうとする。

しかしその後、岩男自身も暴走し、村人たちを襲い始める。

これは、「呪いは終わらせたつもりでも、自分の中に染みついたものは消えない」というテーマの象徴だ。

最期に岩男は、暴力を通じてしか償えない自分自身の限界を悟った。

そしてその姿は、“継承の苦しみ”を誰よりも背負わされた男の、静かな反抗でもあった。

最終回の意味するもの|終わらない村の呪い

「逃げるな」は誰に向けた言葉か

「逃ゲルナ」という言葉は、表面的には阿川大悟に向けたものだ。

だがその実、それは視聴者である“私たち”への警告でもあるのではないか。

この村の狂気を「フィクションだから」と切り離すことは簡単だ。

だが、目を逸らさずに見ること、考えることをやめた瞬間、

私たちはその村の住人と何も変わらなくなるのかもしれない。

「逃げるな」はつまり、この社会の歪みから逃げるなというメッセージなのだ。

ましろが取り込まれた先にあるもの

ましろは、守られるべき存在だった。

しかし最終回では、守る者がいなくなったとき、彼女は“村の論理”に取り込まれてしまった。

それは、「悪に染まる」ではなく、「悪の中でしか生きられない子ども」の物語だ。

ましろが笑った瞬間、私たちは恐怖ではなく、深い喪失感を抱いたのではないだろうか。

それはきっと、彼女の人生が誰にも選ばせてもらえなかったということへの、

静かな怒りと、どうしようもない悲しみだった。

まとめ|『ガンニバル』は終わったのか?

ドラマ『ガンニバル』の最終回は、物語としては一応の幕を閉じた。

けれどその余韻は、簡単には消えてくれない。

「逃げるな」という言葉の重さ。

ましろが“笑ってしまった”瞬間の絶望。

そして、大悟の選択が私たちに突きつけたもの――。

この物語は、人間の本質に問うてくる。

「あなたは、何を見て、何を見なかったことにするのか」と。

たとえ画面の中の村を抜け出しても、その呪いは、静かに現実にも染み出している。

だからこそ、『ガンニバル』は“終わった”のではなく、「私たちの中で始まってしまった」のかもしれない。

コメント