日曜劇場『19番目のカルテ』。初回放送のラスト、仲里依紗さん演じる黒岩百々が、静かに涙をこぼすシーンに多くの視聴者が息を呑みました。

それは「感動した」という言葉では言い表せない、もっと深く沈んだ感情――まるで、誰かの痛みが自分の胸を通り過ぎていったような感覚でした。

黒岩百々が抱えていたのは、「線維筋痛症」。見た目にはわからないのに、全身が鋭く痛むという病。その痛みは検査では“異常なし”とされ、理解されないまま日々を耐えねばならない。「気のせいですか?」「仕事はどうするんですか?」そんな無理解の言葉が、どれほど人を追い詰めるか――その苦しみを、彼女は“演技”ではなく“存在”として画面に浮かび上がらせていました。

SNSでは放送直後から「仲里依紗の演技がすごすぎる」「本当に痛そうだった」「自分のことを見ているようだった」といった声が溢れ、YouTubeでは医療従事者による解説動画まで登場。専門家すらも「この細かさは本物だ」と感嘆するほどの再現度に、ただのフィクションではない“生きたドラマ”がそこにありました。

本記事では、仲里依紗さんが黒岩百々という人物を通して伝えた「見えない痛みの物語」に焦点をあて、線維筋痛症という病のリアル、衣装や唇にまで宿る“違和感の正体”を、丁寧に言葉にしていきたいと思います。

その違和感こそが、誰かの孤独を理解する最初のきっかけになるかもしれないからです。

線維筋痛症とは何か――“見えない痛み”が突きつける現実

「疲れてるだけじゃないの?」「ストレスのせいだと思うよ」――それは、線維筋痛症の患者が日常的に浴びる“無意識の否定”です。

線維筋痛症とは、全身に慢性的な激痛が生じるにもかかわらず、レントゲンにも血液検査にも「異常なし」と出てしまう病。痛みは確かにそこにあるのに、医学的に証明できない。それは、患者の「自分が信じられなくなる」ほどの絶望を呼び起こします。

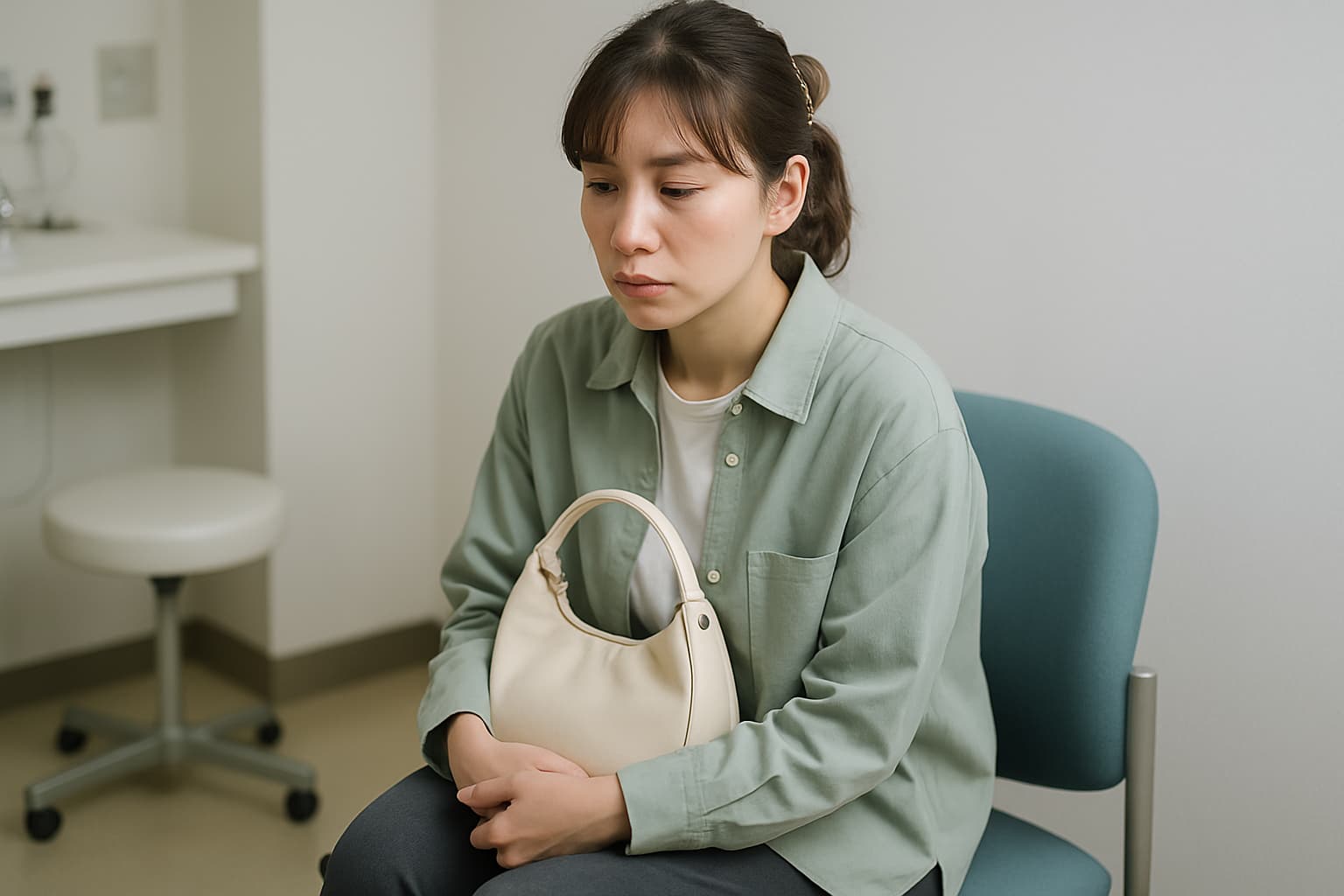

黒岩百々もその一人でした。自転車から転倒してバッグから溢れ落ちた診察券――あの演出ひとつで、彼女がいくつもの病院を回ってきたこと、何度も希望を打ち砕かれてきたことが無言のままに伝わります。

この病気では「圧痛点(押されて痛むポイント)」が全身に存在し、時に光や音にすら過敏になります。それを表現するために、仲里依紗さんは「眼を細める」「音に一瞬顔をしかめる」など、極めて繊細な身体表現を使い分けていたのです。

医療関係者がYouTubeで語ったように、彼女の演技は「教科書に載せたいレベル」の再現度を誇っていました。

演じるために、実際の患者の声に耳を傾け、身体で覚え、心で咀嚼したのだとわかる。だからこそ、“見えない痛み”が画面を通して、私たちに“実感”として伝わってくるのです。

そして最も大切なのは、この病気が「甘え」でも「気のせい」でもないということ。仲里依紗さんの演技が、線維筋痛症という病名を超えて、「その人にしかわからない苦しみが、確かに存在する」という真実を語っていたこと。それは、ドラマを観るすべての人に届く普遍的な“痛みの物語”だったのではないでしょうか。

仲里依紗が演じた“違和感”の正体――唇が語る心身の緊張

「仲里依紗さんの唇が、なんだかいつもと違う」――そんな声が、視聴者の間でささやかれました。

ふとしたカットで映るその唇は、乾いていて、少し血の気が引いていて、時にひび割れのような影を感じさせる。それは“女優の唇”としては異質なほど、無防備で、生々しいものでした。

線維筋痛症の患者が日常的に感じる「倦怠感」「自律神経の乱れ」「ホルモンの変調」は、唇という部位にも現れます。乾燥、ひび割れ、色の沈み――それは身体の中の“緊張”や“消耗”が、じわじわと皮膚表面に滲んでくる証でもあるのです。

仲里依紗さんは、その「小さな違和感」を、決して見せびらかすことなく、けれど確かに画面の片隅に残していました。それは視聴者にとって、“明確には説明できないが、何かおかしい”という感覚として残ります。その感覚こそが、彼女が演じた黒岩百々という女性が抱える「身体の痛みと心の断絶」の象徴だったのです。

特筆すべきは、第1話ラストの涙の場面。徳重先生から「あなたの痛みは、あなたのせいじゃない」と告げられた瞬間、彼女の唇がわずかに震え、色が戻り、そこに“生”が宿ったように見えたのです。

演技とは、声だけではない。顔全体、いや、その一部――唇すらも物語を語る。仲里依紗さんの演技は、そんなことを教えてくれた名演でした。

衣装と小道具が物語る“リアルな患者像”

黒岩百々というキャラクターが登場するとき、彼女の衣装や持ち物には“物語の背景”が丁寧に織り込まれていました。

たとえば彼女が手にするバッグ――CHARLES & KEITHの「Liv グロメットホーボーバッグ」。クリーム色で柔らかく、どこか「頑張りすぎていない」印象を与えるそのバッグは、彼女が“痛みと共に暮らす日常”の中でも、女性らしさやささやかな美意識を手放さない姿勢を象徴しているように見えました。

衣装もまた、意図が緻密に込められています。BEATRICEのライトグリーンのシャツブルゾン、A.P.Cの白Tシャツ、ADAM ET ROPE’のパンツなど、全体的に“中庸”で“無理のない”色彩設計。おしゃれすぎない、けれど決して雑ではない――まさに「痛みを抱えながらも社会とつながりを持ち続けようとする女性」のリアリティがそこにあります。

さらに、髪をまとめるthehairbarのべっ甲ヘアクリップ、そして時折映るBAO BAO ISSEY MIYAKEのトートバッグ。これらは、彼女の“かつての自立心”や“知的な職業人”としての過去をそっと想起させるアイテムです。重たい体を引きずるようにしながらも、彼女が「何者かであろうとした記憶」を宿している。その切なさが、装いのひとつひとつに表れていました。

衣装はただの“見た目”ではありません。

百々がどんな生活を送り、どれほど「普通であろう」と努力し、それでも体が言うことをきかず、自転車の上で崩れるように倒れる――そんな時間の積み重ねが、シワや色合い、バッグの中身にまで滲んでいるのです。

ファッションを通じて“語られない物語”がこんなにも豊かに存在すること、それこそがこのドラマの凄みのひとつだといえるでしょう。

黒岩百々という人物像――心と身体が乖離する女性の輪郭

黒岩百々は、ただ“病気の人”として描かれているわけではありません。

彼女は、何度も「異常なし」と診断され、それでも確かに痛みを感じている。そうした「自分の感覚を信じられなくなる」時間の中で、少しずつ心と身体が乖離していった女性です。

仲里依紗さんが演じる百々は、誰かに責められる前に、自分を責めているように見えました。

「怠けているのかもしれない」「もっと我慢できるはず」「自分は人としてどこか欠けているのかもしれない」――そんな内なる声が、彼女の表情に薄く影を落とします。声を荒げたり、涙を流したりしない。けれどその沈黙の奥にある“強い自己否定”が、視聴者の胸を打つのです。

転倒した自転車。散らばった診察券。数え切れない病院を巡った痕跡。

そして、誰にも理解されなかった日々。それでも、社会の中で“普通のふり”をして働き、食べ、暮らし続ける姿には、決して「弱い人」ではなく、「ひとりで強くなりすぎた人」の面影がありました。

徳重先生から「あなたの痛みは、あなたのせいじゃない」と言われた瞬間、百々の表情が静かに崩れます。

それは、自己否定を塗り重ねた年月の中で、ようやく誰かが“否定しない言葉”をくれたという解放の涙。あの一滴には、彼女の生きた時間そのものが凝縮されていました。

黒岩百々という人物は、「診断される前の時間の苦しみ」を可視化した存在です。彼女の輪郭は、病名ではなく、「誰にも理解されなかった時間」という見えない線で描かれている。だからこそ、私たちは彼女に“自分の過去のどこか”を重ねてしまうのかもしれません。

視聴者の共鳴――自分を重ねた人たちの声

放送直後、X(旧Twitter)では「まるで自分を見ているようだった」「泣きたくても涙も出ない感覚が伝わった」といったコメントが相次ぎました。特に、線維筋痛症を実際に患っている当事者からは、「初めて自分の病気が正しく、丁寧に描かれた」と感謝と共鳴の声が多数寄せられています。

あるnoteの投稿では、当事者の方がこう綴っています。

「これまで“気のせい”“メンタルが弱い”と片付けられてきた自分の症状に、名前があること、そして“他にもいる”と感じられることが、どれほど心を救ってくれるか。仲里依紗さんの演技が、私の沈黙を代弁してくれた」

――それは、フィクションが持つ“癒し”の力を如実に物語っていました。

また、医療関係者からも称賛の声が上がりました。「ペインカード」「光や音への過敏反応」など、教科書通りに再現されただけでなく、そこに“人としての揺らぎ”が加わっていた。だからこそ、“症状”ではなく“人生”として描かれていた――という評価が、YouTubeの専門チャンネルでも語られています。

そして、観ていた多くの人が気づいたのです。

「目に見えない痛みを持っている人が、もしかしたら身近にいるのかもしれない」と。

仲里依紗さんの演技は、単に一人の女性を演じただけではありませんでした。“他者の痛み”を想像するという、人としての優しさの種を、静かに私たちの胸に蒔いてくれたのです。

まとめ――“違和感”は、気づきの入り口だった

仲里依紗さんが演じた黒岩百々。その存在は、どこか“違和感”に満ちていました。

乾いた唇、くすんだ色の衣服、曖昧な笑顔。どれもが、はっきりと説明できないけれど、心に引っかかる“何か”を抱えている。

その正体こそが、線維筋痛症という「見えない痛み」だったのです。

このドラマが優れていたのは、病名を“語る”のではなく、“生きる”ことで伝えた点にあります。

痛みを言葉にせず、衣装や小道具、呼吸やまなざしに託して描くことで、視聴者の感情にじんわりと染み込ませていった。だからこそ、「理由もなく涙が出た」「心のどこかが疼いた」と感じる人が続出したのです。

“違和感”は、他者の痛みに気づく最初の兆しです。

誰かの顔色、歩き方、声のトーン。そこに微かな変化があったとき、私たちは立ち止まって想像してみることができる。

「この人は、もしかして何かを抱えているのかもしれない」と。

仲里依紗さんの演技は、まさにその“想像するまなざし”の種を蒔いてくれました。

『19番目のカルテ』は、医学の話ではなく、人間の話でした。

そして、黒岩百々の姿は、私たち自身が抱える痛み、あるいは見過ごしてきた誰かの痛みに静かに寄り添ってくれたのです。

きっとこの物語は、誰かの心の奥に、やさしく灯をともすように残り続けるでしょう。

コメント