東京の片隅で、誰かが誰かを助けようとしていた。

けれどその手は、ほんの少しだけすれ違って、言葉は交わされても心までは届かない。

――それでも、人は、見えないところで誰かの人生を変えている。

NHKドラマ10『東京サラダボウル』は、多文化が交差する現代の東京を舞台に、刑事や通訳、外国人ボランティア、街のバーテンダーまで――名もなき人々が心の奥に抱えた“翻訳できない感情”を描いた静かな群像劇です。

このドラマには、“主役”という言葉が、あまり似合いません。

ほんの一言だけしか喋らない人物にも、彼らにしか持ち得ない視点があり、物語の一部となって深く根を張っています。

この記事では、そんな『東京サラダボウル』に登場する人物たちを、キャスト相関図と共にひとつひとつ丁寧に紐解きながら、その背後に流れる“感情の静脈”をたどっていきたいと思います。

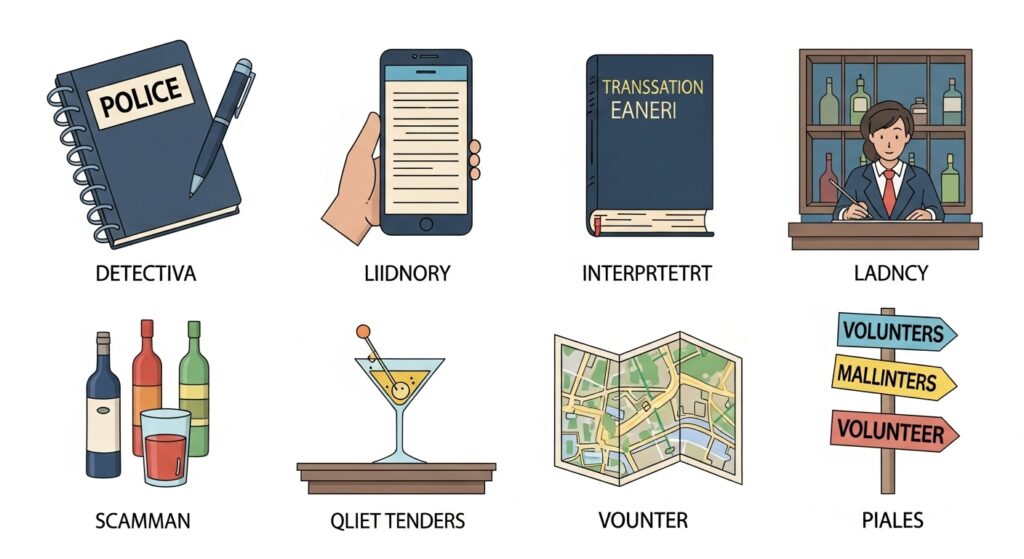

1話〜最終話 キャスト相関図

『東京サラダボウル』は、国際都市・東京という大きな交差点で、文化も価値観も異なる人々が出会い、すれ違いながら、それでも何かを分かち合おうとする物語です。

ここでは、全9話を通して登場する人物たちを、“心の交差点”としての相関図に整理し、それぞれの役割を丁寧に紐解いていきます。

🔹中心人物

- 鴻田麻里(奈緒)…刑事。言葉より心を信じて行動する、情熱型。

- 有木野了(松田龍平)…中国語通訳。冷静沈着で、感情を奥に隠す“聴く人”。

🔹警察・法務関係

- 別島(中村蒼)…理知的な同僚刑事。鴻田との対比が印象的。

- 阿川(星野真里)…検察官。正義の形に揺れる人物。

- スヒョン(朝井大智)…弁護士。韓国語通訳も務める“二つの言葉を生きる人”。

🔹外国人関係者・通訳

- ティエン(楽駆)…ベトナム人技能実習生。社会の隙間にいる青年。

- ワン(リーティン)…中国人留学生。未来を信じようとする存在。

- シェン(シウ)…通訳。沈黙に葛藤が滲む。

🔹街の住人たち

- 今井もみじ(イモトアヤコ)…ボランティア。支援の“裏”にある孤独が鍵。

- オンニ(マギー)…韓国料理屋の女将。食と母性の象徴。

- アリキーノ(コウメ太夫)…バーテンダー。“語らない語り部”。

🔹謎の登場人物

- 絃瀬聡一(三上博史)…ボランティアと名乗るが、その正体には秘密が。

- さとる(メンディー)…移民支援の裏に潜む“もう一つの顔”。

この相関図は、ただの人間関係ではなく、“どの視点から世界を見るか”を選ぶための地図。

主役とは名ばかりの、名もなき人々の感情の震えこそが、このドラマの核なのです。

役柄別キャスト分析

外国人ボランティア|“名もなき他者”との出会い

ボランティア――それは、制度でも役職でもなく、“誰かを気にかけること”そのもの。

今井もみじ(イモトアヤコ)は、支援団体の一員として、困っている人に言葉をかけ、傍らに立ちます。彼女の明るさの裏には、「分かってもらえない」ことへの痛みが常に付きまとっています。

絃瀬聡一(三上博史)は、ボランティアと名乗りながら、その姿勢にはどこか償いの色が見え隠れします。彼が助けているのは、誰かではなく、かつて自分が見過ごした“何か”なのかもしれない――そんな余白の多い演技が、回を追うごとに静かに響いてきます。

刑事たち|正義の“温度差”を映す鏡

鴻田麻里(奈緒)は、現場で“心”を優先する刑事です。証拠より、言葉の抑揚や目線の揺れを信じる。けれどそのやり方は、しばしば孤立を招きます。

そんな彼女にとって、別島(中村蒼)の存在は“正論の壁”です。冷静で、ルールと組織の中で物事を判断する彼。ふたりの捜査方針のズレは、そのまま“社会と個人の感情”の距離を映しているようです。

バーテンダー|夜の東京に潜む“傍観者”の視点

アリキーノ(コウメ太夫)が営むバーは、街の断片を集める場所。

彼の役割は語らないこと。誰にも踏み込まず、ただ話を聞き、グラスを拭きながら沈黙で応える。その姿は、まるで“共感という名の沈黙”です。

バーテンダーは、孤独を癒す人ではなく、“孤独を孤独のまま受け入れる”存在なのだと、このドラマは教えてくれます。

弁護士&通訳者たち|“言葉”以上の橋渡し

通訳者は、言葉を訳すだけではなく、「何を訳さないか」も選んでいます。

有木野了(松田龍平)は、その沈黙の“選び方”に長けた人物。感情を言葉にせずに、ただ耳を傾けるその姿は、観る者に“言葉の奥行き”を意識させます。

スヒョン(朝井大智)、シェン(シウ)たちもまた、通訳という立場を通して、母語と心の距離、翻訳できない感情の“にごり”を体現しています。

奈緒×松田龍平|“感情をぶつける人”と“それを抱える人”

鴻田と有木野。このふたりの関係は、最初から最後まで“対話”にならない“対話”です。

奈緒の演じる鴻田は、感情をそのまま声にしてしまう人。それが言葉にならないとき、彼女は沈黙するのではなく、衝動に走ってしまう。

松田龍平演じる有木野は、そのすべてを“静かに受け止める”。けれど、彼自身の中にも、言葉にできないものがあることが、最終話でようやく明かされます。

ふたりの“すれ違い”は、実は“理解されたい”という願いの形違い。

そこにこそ、このドラマの最も深い情が宿っているのです。

こちらの記事もおすすめ

話数ごとの主な登場人物

『東京サラダボウル』の全9話は、それぞれが“ある一日”でありながら、誰かの人生の転機を丁寧に描いています。

ひとつの事件の裏に、必ずもうひとつの心があり、そこには“主役”と呼ばれることのない人の物語が息づいている。

以下に、各話で焦点を当てられた登場人物と、その回で描かれた“感情の物語”をまとめました。

📺 第1話|ボランティア青年・絃瀬聡一(三上博史)

「助けること」と「救われたいこと」は、時に紙一重。

自らを隠すようにして人を助ける男の静かな赦しの物語。

📺 第2話|技能実習生・ティエン(楽駆)

“失踪”の理由は、語られない。

でもその沈黙が語っていたのは、希望の欠片すら持てない現実。

📺 第3話|韓国料理屋の女将・オンニ(マギー)

料理は、言葉を超えるコミュニケーション。

“母語”でなくても伝わる、温かいものがある。

📺 第4話|通訳・シェン(シウ)と母

言葉は訳せても、心は訳せない。

母と娘、ふたりのあいだに流れる“沈黙”が胸を打つ。

📺 第5話|中国人留学生・ワン(リーティン)

夢を抱いて日本に来た少女。

だが社会の構造が、その夢を“利用”しようとする。

📺 第6話|バーテンダー・アリキーノ(コウメ太夫)

語らずに聞く人。

夜の街で、名もなき人生を見つめ続ける眼差し。

📺 第7話|別島(中村蒼)の内なる葛藤

“正義”とは何か。

感情に寄り添うことを拒んできた男が、初めて揺れる。

📺 第8話|スヒョン(朝井大智)と“話せないこと”

弁護士としての論理と、人としての情のはざまで。

“母語”に宿る力と、重さに向き合う回。

📺 第9話(最終話)|有木野了(松田龍平)の選んだ言葉

最後に語られたのは、彼自身のこと。

“翻訳者”が自分の言葉で誰かとつながる、その一歩。

どの話も、小さな物語のようでいて、実は誰にでも起こりうる“心の風景”です。

そしてそれは、観る者の中にある“記憶の引き出し”をそっと開いてくれるのです。

心の交差点としての心理描写

このドラマを観ていると、「この人、何も言っていないのに、なぜか泣ける」――そんな瞬間に幾度も出会います。

それはきっと、脚本と演技が“描かないことで語る”という技法に満ちているから。

『東京サラダボウル』が心を揺らすのは、物語の“外側”にあるものを、こちらの想像に委ねてくれるからなのです。

🌀 三幕構成とキャラクターの妙

この作品の根幹には、丁寧に設計された三幕構成があります。

出会い(序章)→衝突(混乱)→和解もしくは静かな別れ(終章)――

その流れの中で、登場人物たちの“心の変化”が、ほんのわずかな表情や沈黙で表現されていきます。

🫂 愛着スタイルが生む“すれ違い”

鴻田麻里は、自己開示と共感を求める“安定型”に見えて、実は“不安型”の一面も持つ。

一方、有木野了は完全に“回避型”。感情を内に押し込み、距離を保とうとします。

このふたりの間に生じるすれ違いは、愛着スタイルの違いからくるもの。

だからこそ、視聴者は「なぜこの二人は惹かれ合い、理解し合えないのか」を、自分自身の過去と重ねながら観てしまうのです。

🧳 喪失と再生という物語の下層

実はこのドラマには、全体を通して“喪失”の影が差しています。

助けられなかった誰か。届かなかった言葉。戻れない場所。

その痛みが、通訳者にも刑事にも、外国人にも静かに宿っています。

けれど同時に、そこには小さな“再生”の芽も描かれます。

過去を赦すこと。理解されないことを、受け入れること。

『東京サラダボウル』は、人生の回復には“大きな奇跡”はいらないと、そっと教えてくれるのです。

まとめ:名前のない声に光を当てる

『東京サラダボウル』は、声を上げることができなかった人々、名前すら呼ばれなかった登場人物たちに、ひとつずつ“存在の重み”を与えていくドラマでした。

メインキャストの活躍だけでなく、通訳者の沈黙、バーテンダーのまなざし、すれ違う外国人たちの一言が、誰かの人生を静かに動かしていく。

それはまるで、私たちの日常のなかにある、名前のない優しさや、記録に残らない悲しみに似ています。

この物語を通じて感じたのは、「物語は“語られたこと”だけでできているわけではない」ということ。

むしろ“語られなかった感情”のほうが、長く私たちの心に残る。

たとえば、あなたの中にも、「あの人のあの一言が、いまも忘れられない」そんな記憶があるのではないでしょうか。

『東京サラダボウル』は、そんな記憶の引き出しを、そっと開いてくれるドラマでした。

名もなき誰かのために、ほんの少しの光を当てる――

その静かな眼差しこそが、いま私たちに最も必要な“想像力”なのかもしれません。

コメント